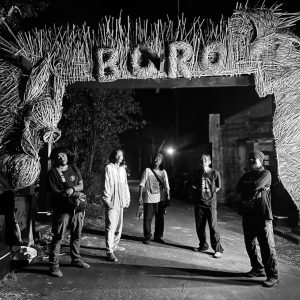

Abdi Karya merupakan seniman lintas disiplin yang bergerak di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan proyek berbasis komunitas. Perjalanannya di dunia seni pertunjukan telah membawanya ke berbagai panggung internasional, termasuk keterlibatannya dalam residensi di Watermill Center di The Arts, New York. Asia Pacific Triennale tahun 2018. Dalam ranah seni rupa, ia berpartisipasi di berbagai pameran, salah satunya Asia Pacific Triennale 2024, serta sejumlah presentasi di Australia. Berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdi juga menekuni riset sejarah maritim melalui Jalur Teripang, jalur perdagangan antara Makassar dan kawasan Oceania yang telah berlangsung sejak abad ke-18.

Abdi Karya merupakan seniman lintas disiplin yang bergerak di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan proyek berbasis komunitas. Perjalanannya di dunia seni pertunjukan telah membawanya ke berbagai panggung internasional, termasuk keterlibatannya dalam residensi di Watermill Center di The Arts, New York. Asia Pacific Triennale tahun 2018. Dalam ranah seni rupa, ia berpartisipasi di berbagai pameran, salah satunya Asia Pacific Triennale 2024, serta sejumlah presentasi di Australia. Berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdi juga menekuni riset sejarah maritim melalui Jalur Teripang, jalur perdagangan antara Makassar dan kawasan Oceania yang telah berlangsung sejak abad ke-18.

30 pieces, each 40cm x 15 cm

sarong fabric from community project

2025

Diameter 40 cm height 2,4 m

inflatable plastic sculpture with blower

2025

Untuk Biennale Jogja 18, Abdi Karya mengajak warga Panggungharjo dan Bangunjiwo untuk merefleksikan kembali pengalaman mereka dengan sarung, sebuah atribut yang amat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, dan melihat tafsir trans-lokal dari konteks yang berbeda. Interaksinya dibentuk menjadi instalasi teripang, dan dengan skala lebih besar bertransformasi menjadi patung luar ruang untuk berhadapan langsung dengan publik luas.

Agnes Hansella (lahir 1992, Jakarta) adalah seniman yang mengeksplorasi teknik ikat makrame berskala besar. Meski berlatar belakang di bidang audio untuk film, yang ia pelajari di Institut Kesenian Jakarta dan Vancouver Film School, belakangan ia lebih banyak menggunakan kepekaannya terhadap pengalaman ruang dan taktil.

Agnes Hansella (lahir 1992, Jakarta) adalah seniman yang mengeksplorasi teknik ikat makrame berskala besar. Meski berlatar belakang di bidang audio untuk film, yang ia pelajari di Institut Kesenian Jakarta dan Vancouver Film School, belakangan ia lebih banyak menggunakan kepekaannya terhadap pengalaman ruang dan taktil.

Sejak 2017, Agnes beralih dari dunia film ke seni rupa dan menemukan bahasa artistik dalam proses mengikat. Karyanya mengeksplorasi material, pola, dan bentuk tiga dimensi, memadukan kawat, kabel, tali tambang, dan katun untuk menciptakan pola serta tekstur monumental. Beberapa karyanya yang paling dikenal adalah instalasi makrame raksasa “Mountain,” “Ocean,” dan “Sunset” (2020, Locca Jimbaran Beach Club, Bali). Ia juga mengerjakan berbagai komisi prestisius, antara lain Float On untuk Toyota (2023), Harnessing Wonders untuk Hermés Indonesia (2023), Blue Fusion untuk Louis Vuitton (2024), serta seri kolase untuk Marriot Hotel Labuan Bajo.

Agnes aktif berpameran di berbagai kota, termasuk Renjana, Rencana, Wacana, Bencana di Gajah Gallery, Jakarta (2025), Broken White Project #27 di Ace House Collective, Yogyakarta (2025), ArtJog: Motif Ramalan (2024), Festival Komunitas Seni Media di Makassar (2024), serta Museum Basoeki Abdullah Art Award #5 (2024) di mana ia terpilih sebagai salah satu pemenang. Pameran lain mencakup Oops Loops (duet dengan Mulyana, 2023), ICAD X (2019), dan Arisan Karya Museum Macan (2020). Selain seni rupa, ia juga bekerja sebagai seniman suara, antara lain untuk pertunjukan Unspoken karya Jessica Soekidi (2024). Karya-karyanya telah diliput oleh The Jakarta Post, Designboom, dan My Modern Met. Pada 2024, ia masuk daftar The Alpha Under 40 versi High End Magazine.

220x180x250cm

Kabel bekas, tali mendong dan tali pandan pada rangka besi

2025

150x150cm

Katun, pewarna alam indigo dan kabel pada besi stainless

2025

Ali Umar adalah seorang pematung yang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Tinggal dan bekerja di Yogyakarta, ia aktif berpameran di berbagai negara Asia seperti Jepang, Korea, dan Malaysia sejak periode 1990-an. Ia dikenal dengan karya karya yang memanfaatkan kayu sebagai medium utama, terutama potongan dan limbah kayu.

Ali Umar adalah seorang pematung yang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Tinggal dan bekerja di Yogyakarta, ia aktif berpameran di berbagai negara Asia seperti Jepang, Korea, dan Malaysia sejak periode 1990-an. Ia dikenal dengan karya karya yang memanfaatkan kayu sebagai medium utama, terutama potongan dan limbah kayu.

Pengalaman masa mudanya di daerah Malioboro sedikit banyak membentuk orientasi artistik yang cenderung mengangkat isu-isu sosial dan politik. Sejak 1999, ia mulai mengolah material bekas— kayu, besi, paku, kaca, hingga plastik—untuk menghadirkan karya yang kritis sekaligus reflektif. Ali Umar mengungkapkan realitas sosial, menyuarakan kritik, serta menegaskan posisinya sebagai seniman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain karya patung, ia juga terus menghasilkan ratusan gambar yang menjadi sumber gagasan dan eksplorasi artistiknya.

Kayu Jati dan sonokeling

2025

Bentuk kontemplasi atas periode terisolasi ketika COVID-19 menyeruak, Ali Umar melakukan karya yang bertumbuh melalui pijakan nama-nama indah Tuhan atau Asmaul Husna. Menghadirkan 33 karya sebagai representasi atas proses bersyukur dan ikhtiar menuju angka 99 yang sempurna, seri bertajuk Realitas dan Keyakinan merespons gagasan terkait simbol-simbol kepercayaan dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kemanusiaan di dunia. Realitas dan Kenyataan merupakan proyek artistik yang diproduksi dengan material kayu jati dan sonokeling sejak tahun 2020.

Alfian Widi merupakan seorang peneliti sejarah independen yang baru saja lulus dari Departemen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga dengan penelitian yang berjudul “Estetika dan Propaganda: Perjalanan Seni Cukilan Kayu Lekra 1959-1965 (2024)”. Di bidang akademis, ia memiliki fokus pada sejarah gerakan kiri Indonesia, kesehatan, dan seni. Ia aktif sebagai penulis lepas di berbagai media. Ia juga aktif menjadi periset di Arek Institute, Surabaya, serta menjadi anggota di kolektif Kecamba yang berbasis di Surabaya juga

Anga Art Collective adalah kolektif seni berbasis di Assam yang menekankan pengayaan dialog antara seniman dan warga setempat. Praktik mereka berakar pada lanskap geografis dan sosial India Timur Laut, dengan pendekatan eksperimental yang menggabungkan kerja visual, material, serta eksplorasi pedagogis yang dipimpin seniman.

Anga Art Collective adalah kolektif seni berbasis di Assam yang menekankan pengayaan dialog antara seniman dan warga setempat. Praktik mereka berakar pada lanskap geografis dan sosial India Timur Laut, dengan pendekatan eksperimental yang menggabungkan kerja visual, material, serta eksplorasi pedagogis yang dipimpin seniman.

Melalui cara ini, kolektif membangun ruang perjumpaan kritis yang menautkan praktik seni dengan pengalaman sehari-hari komunitas. Karya mereka, The Full Moon (2022–2024), merupakan animasi eksperimental dua kanal yang menelusuri hubungan rapuh antara manusia dan gajah di Divisi Hutan Rani, Assam.

Film ini mengikuti perjalanan Jagen Das, seorang petani sekaligus pengrajin, di tengah perubahan musim yang mengeringkan sawah dan meninggalkan jejak gajah kian dalam. Visual hitam-putih yang menyerupai cetakan kayu dipadukan dengan lanskap suara hening, menghasilkan atmosfer getir sekaligus puitis. Di bawah cahaya bulan, sosok mitologis Bhutiyamuria berguling melewati hutan dan perbukitan tandus, menghadirkan ketegangan antara harapan dan kehilangan, sembari menanyakan apakah benih kehidupan akan tumbuh atau hanyut terbawa angin.

Comissioned by Sharjah Art Foundation

Two channels video

2024

“Jauh di hutan Sal, bulan purnama terbit dari permukaan gelap danau, menaburkan butir padi yang diselamatkan dari perut seekor gajah mati ke ladang-ladang yang terinjak. Para petani menahan napas, menunggu.

Bhutiyamuria, kepala tanpa tubuh, bergulir melewati hutan dan sawah yang tandus.”

“The Full Moon”, sebuah animasi eksperimental dua kanal yang dikerjakan antara tahun 2022 dan 2024, menelusuri benang rapuh yang mengikat manusia dan gajah di Divisi Hutan Rani, Assam. Melalui lensa yang lambat dan retak, film ini mengikuti petani-pengrajin Jagen Das ketika musim berganti: sawah mengering, jejak gajah semakin dalam, dan padi emas di Ashin berdiri tanpa hasil. Narasi layar ganda ini—dijalin dari fragmen gambar tangan—melapiskan waktu, menggabungkan ingatan dengan masa kini dalam tarian gelisah demi bertahan hidup.

Visual hitam-putih film ini tergores seperti cetakan kayu, bergetar dengan tekstur berbutir, menggema dengan jerih payah tangan di tanah dan berat langkah gajah. Lanskap bunyi yang minim—dari pepohonan tumbang tertiup angin hingga erangan tengah malam—menghantui keheningan, menancapkan cerita pada denyut bumi. Gaya yang penuh kerja keras ini mencerminkan pergulatan taktil dari subjeknya, memadukan animasi dengan ketelanjangan pengalaman hidup.

Di bawah tatapan redup bulan, Bhutiyamuria terus bergulir maju, melintasi sungai kering dan perbukitan gersang. “The Full Moon” menggantungkan kita dalam kebuntuan yang rapuh ini—akankah benih-benih itu berakar, ataukah terbang bersama angin?

Arahmaiani adalah seorang seniman yang tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Karya-karyanya —baik dwimatra, instalasi, performans, dan proyek proyek kolaboratif— kritis dalam membicarakan isu-isu gender, kepercayaan, HAM, krisis lingkungan, hingga kapitalisme global dan spiritualitas.

Arahmaiani adalah seorang seniman yang tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Karya-karyanya —baik dwimatra, instalasi, performans, dan proyek proyek kolaboratif— kritis dalam membicarakan isu-isu gender, kepercayaan, HAM, krisis lingkungan, hingga kapitalisme global dan spiritualitas.

Ia telah aktif berpameran sejak awal 1980-an dan karyanya telah berpartisipasi dalam sejumlah pameran internasional termasuk Asia-Pacific Triennale (1996), Havana Biennale (1997), Sao Paulo Biennale (2002), Venice Biennale (2003), hingga Documenta 15 (2022) dan Burning Country di Tate Modern (2024).

Selain konsistensi kritik sosial politiknya, Arahmaiani juga dikenal sebagai seniman nomaden yang lintas budaya dan disiplin. Pendidikan formalnya di Institut Teknologi Bandung (1983), Paddington Art School di Sydney (1985–1986), serta Academie voor Beeldende Kunst, Enschede, Belanda (1991–1992), memperkaya perspektif global dalam karya-karyanya.

2025

Astrid Reza menempuh pendidikan studi sejarah di Universitas Gadjah Mada, dengan fokus studi sejarah perempuan Indonesia. Menulis lepas di berbagai media, dari sastra, seni sampai riset sejarah. Telah menerjemahkan berbagai buku bertema sosial, sejarah, feminisme dan sastra. Ia adalah salah satu pendiri dan anggota aktif RUAS (Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan) Indonesia, berbasis di Yogyakarta. Ia juga bagian dari jaringan Peretas (Perempuan Lintas Batas) dan anggota komite kerja SPP (Sekolah Pemikiran Perempuan).

Awanda B Destia adalah seorang seniman independen yang mengeksplorasi hubungan personal dan interpersonal. Proyeknya, Brima’s Diary, berawal sebagai perjalanan penyembuhan melalui pembuatan produk perawatan diri dan kemudian berkembang menjadi penceritaan serta pembuatan zine.

Awanda B Destia adalah seorang seniman independen yang mengeksplorasi hubungan personal dan interpersonal. Proyeknya, Brima’s Diary, berawal sebagai perjalanan penyembuhan melalui pembuatan produk perawatan diri dan kemudian berkembang menjadi penceritaan serta pembuatan zine.

Ia juga merangkul kegiatan merajut dan menyulam sebagai bentuk dialog dengan dirinya sendiri merajut untuk perlahan mengurai perasaan, dan menyulam untuk merangkai ide serta emosi menjadi bentuk. Melalui karya-karyanya, termasuk memoRise, Tentang Rumah Kita, dan Carebook, ia terus menelusuri momen-momen kepedulian, kepekaan, dan transformasi sunyi dalam sebuah hubungan.

Hand Embroidery on Photo paper 30x40

Performance Art hand embroidery on famitex

2025

Karya ini berangkat dari sebuah foto keluarga pada momen pembagian buku 'Sudjojono dan Aku' oleh Mia kepada anak-anak & mantu perempuannya, yang diposisikan sebagai pusat dan sumber makna. Foto tersebut bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan arsip tubuh dan perasaan—sebuah penanda titik “selesai” bagi Mia dalam perjalanan personalnya. Lapisan sulaman bunga pastel hadir di atas foto, menghadirkan kehangatan, kasih, dan kekeluargaan yang menyelimuti kenangan itu.

Dilengkapi dengan performance art menyulam pola tas yang Mia berikan kepada anak-anaknya. Tindakan repetitif menarik benang dan menembus kain mencerminkan dedikasi seorang ibu—waktu, kesabaran, dan tenaga yang ditenun menjadi sesuatu yang sederhana namun penuh makna, merangkum kasih sayang dalam bentuk yang bisa disentuh, dipakai, dan diwariskan

BIYA Project adalah inisiatif kreatif yang berfokus pada pengolahan kantong plastik sekali pakai menjadi produk sehari-hari yang berkelanjutan.

BIYA Project adalah inisiatif kreatif yang berfokus pada pengolahan kantong plastik sekali pakai menjadi produk sehari-hari yang berkelanjutan.

Dengan mengubah limbah plastik menjadi barang utilitas, BIYA tidak hanya memperpanjang umur material sekali pakai, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif tentang lingkungan.

Berbasis di komunitas, BIYA melibatkan masyarakat dalam proses produksinya, menghadirkan pendekatan etis sekaligus edukatif terhadap pengelolaan sampah. Sejak awal, BIYA hadir sebagai ruang alternatif untuk membangun gaya hidup ramah lingkungan yang

Bukhi Prima Putri (Bhumi Bhuvana) adalah seorang arsitek sekaligus penggiat gaya hidup berkelanjutan yang mengembangkan praktiknya melalui riset, edukasi, dan pemberdayaan komunitas. Ia mendirikan Institut Akar Nusantara sebagai pusat riset dan pendidikan lingkungan, serta turut memprakarsai Project Semesta, sebuah komunitas ekonomi sirkular.

Bukhi Prima Putri (Bhumi Bhuvana) adalah seorang arsitek sekaligus penggiat gaya hidup berkelanjutan yang mengembangkan praktiknya melalui riset, edukasi, dan pemberdayaan komunitas. Ia mendirikan Institut Akar Nusantara sebagai pusat riset dan pendidikan lingkungan, serta turut memprakarsai Project Semesta, sebuah komunitas ekonomi sirkular.

Saat ini, Bukhi fokus mengembangkan Bhumi Bhuvana, sebuah ruang kolaborasi yang berupaya membangun praktik keberlanjutan bersama warga. Melalui inisiatif ini, ia bekerja langsung dengan komunitas untuk merancang ekosistem hidup yang selaras dengan ekologi dan kearifan lokal, sekaligus menghadirkan pendekatan holistik dalam membangun peradaban yang lebih relevan.

Mixed Media 1 x 1 x 2 meter

2025

Chandra Rosselinni (b. 1995, Jakarta) adalah seniman drawing realis berbasis di Yogyakarta yang praktik artistiknya berfokus pada isu identitas, tubuh, relasi keluarga, dan ingatan sehari-hari dari perspektif individu interseks.

Chandra Rosselinni (b. 1995, Jakarta) adalah seniman drawing realis berbasis di Yogyakarta yang praktik artistiknya berfokus pada isu identitas, tubuh, relasi keluarga, dan ingatan sehari-hari dari perspektif individu interseks.

Dengan medium arang, grafit, dan cat air, ia membangun karya monokromatik melalui proses meditatif menggaris, mengarsir, menumpuk, dan menghapus. Dari proses tersebut lahir bahasa visual yang jujur, reflektif, sekaligus menghadirkan kontras dramatis.

Ignasius Dicky Takndare, tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Lahir di Sentani, Jayapura, ia menempuh pendidikan Seni Rupa di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta sekaligus mendirikan Onomi Art Design dan Phuyakha Art Studio.

Ignasius Dicky Takndare, tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Lahir di Sentani, Jayapura, ia menempuh pendidikan Seni Rupa di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta sekaligus mendirikan Onomi Art Design dan Phuyakha Art Studio.

Kariernya sebagai pelukis mulai mendapat sorotan setelah meraih Juara Pertama dalam Kompetisi Menggambar Panorama Indonesia yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia. Sejak itu, Dicky Takndare kerap diundang untuk terlibat dalam berbagai pameran, termasuk Pressing Matters (2018) di Belanda, di mana ia juga mengikuti program publiknya.

Pada 2024–2025, Dicky terpilih menjalani residensi bergengsi di Rijksakademie, Amsterdam. Dalam praktik artistiknya, Dicky Takndare menempatkan isu Papua dan identitas masyarakatnya sebagai pusat gagasan.

Baginya, seni adalah cara merekam sekaligus menyuarakan realitas yang kerap ditutupi: pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang jarang tersentuh penyelesaian, akses jurnalis yang ditutup hingga menjadikan wilayah ini salah satu yang paling terisolasi di dunia, serta ancaman berlapis yang menghantui kehidupan warga setempat. Dari kekerasan militer, keterbatasan pelayanan kesehatan, penggusuran akibat industri tambang, hingga arus tenaga kerja pendatang semuanya menekan ruang hidup orang Papua, bahkan menimbulkan kekhawatiran akan lenyapnya mereka sebagai suatu bangsa.

Mixed Media Installation

2025

Participants:

Desi Baru

George Deda

Perihal dialog dan telusur sejarah diri yang beririsan dengan tradisi topeng di Papua dan wayang di Jawa. Kolaborasi antara Dicky Takndare dan Kevin van Braak dalam proyek Another Hidden Faces of Papua mencerminkan sebuah ruang pertemuan yang menyoroti lingkup narasi lokal tersembunyi hingga distribusi tradisi yang beririsan dengan aspek silsilah keluarga. Karya instalasi yang juga mencakup aspek performans ini merupakan proyeksi atas terbukanya pengetahuan-pengetahuan melalui gagasan artistik yang menubuh.

Djoko Pekik lahir di Purwodadi, Jawa Tengah, 2 Januari 1937. Sejak muda ia memiliki tekad kuat untuk menempuh “jalan pedang” kesenian dan menempuh studi seni rupa di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta pada 1957–1962.

Djoko Pekik lahir di Purwodadi, Jawa Tengah, 2 Januari 1937. Sejak muda ia memiliki tekad kuat untuk menempuh “jalan pedang” kesenian dan menempuh studi seni rupa di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta pada 1957–1962.

Kemampuannya semakin terasah ketika bergabung dengan Sanggar Bumi Tarung (SBT) bersama sejumlah seniman lain, seperti Amrus Natalsya, Misbach Tamrin, Isa Husada, dan Adrianus Gumelar. Namun, keterkaitan SBT dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) membuat banyak anggotanya, termasuk Djoko Pekik, ditangkap pascageger politik 1965. Ia ditahan di Benteng Vredeburg dan penjara Wirogunan hingga 1972, sebelum akhirnya bebas dan menjalani hidup serabutan, sembari tetap melukis sebagai keyakinan jalan hidupnya.

Pasca-Orde Baru, Djoko Pekik dikenal lewat lukisan-lukisan satir yang tajam, sering menampilkan figur celeng sebagai metafora kemarahan terhadap rezim otoriter. Karyanya banyak mengangkat warga desa, rakyat kecil, hingga peristiwa seni yang terpinggir, sebagai subjek penting untuk mengkritisi kekuasaan.

Dalam Biennale Jogja 18, penonton diajak menyusuri museum kehidupannya di Sembungan, Bangunjiwo, untuk menelusuri jejak perjalanan hidup dan proses kreatif sang seniman.

Dolorosa Sinaga (lahir di Sibolga, 1952) adalah pematung, pendidik, dan aktivis yang telah lebih dari empat dekade berkontribusi pada perkembangan seni rupa Indonesia.

Dolorosa Sinaga (lahir di Sibolga, 1952) adalah pematung, pendidik, dan aktivis yang telah lebih dari empat dekade berkontribusi pada perkembangan seni rupa Indonesia.

Lulusan pertama Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (1977) ini melanjutkan studi pascasarjana di St. Martin’s School of Art, London (1983), serta mengikuti sejumlah studi singkat di Amerika Serikat dan Eropa yang memperdalam keahliannya dalam teknik cetak dan pengecoran logam.

Sekembalinya ke tanah air, ia mengajar di IKJ dan menempati berbagai posisi penting, sembari menginisiasi Somalaing Art Studio (1987) yang hingga kini tetap menjadi ruang eksperimentasi kreatif dan advokasi.

Sebagai salah satu pionir aktivisme seni di Indonesia, Dolo konsisten menyuarakan isu-isu ketimpangan sosial, perempuan, dan hak asasi manusia melalui karya-karyanya. Trofi Yap Thiam Hien untuk pejuang HAM dan patung Solidarity yang didonasikan kepada Komnas Perempuan menjadi karya ikonik yang mengikat praktik artistiknya dengan perjuangan sosial.

Karya-karyanya juga tampil di berbagai forum internasional, termasuk Works From a Distant Shore di Washington DC (1991), Kathe Kollwitz & The Power of Art di Berlin (2021), ERRATA di Chiang Mai (2021), dan The Gift di Singapore Art Museum (2021).

Atas kiprahnya, ia menerima berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya karya terbaik dalam Triennale of Modern Indonesian Sculpture (1986), Citra Adikarsa Budaya (1997), hingga Artistic Award dari Presiden RI (2009).

Egga Jaya adalah seorang seniman yang lahir dan menetap di Bandung. Pada tahun 2018, Egga, menyelesaikan studinya di Desain Grafis, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Egga Jaya adalah seorang seniman yang lahir dan menetap di Bandung. Pada tahun 2018, Egga, menyelesaikan studinya di Desain Grafis, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dalam kekaryaannya, Egga secara konsisten mengeksplorasi persoalan ‘gula’ baik itu dari sisi material, sejarah-kultural, dan ekosistemnya. Lebih jauh, Egga menelusuri memori kolektif yang berakar pada kelindan lokal dan kolonial, dan bagaimana hal hal tersebut dapat mencipta konteks, kebijakan, dan ruang, serta dampaknya pada kehidupan di masa mendatang.

Hasil eksplorasinya tersebut telah beberapa kali dipresentasikan dalam pameran tunggalnya, seperti Cipta Gula: Simpan di Tempat Kering (2020), Takar Telusur (2023), dan Riau Riung x Menjaras Memori Kolektif (2024), serta dipresentasikan pula dalam pameran bersama-nya seperti Manifesto VII: TRANSPOSISI (2022).

Kayu, lampu, akrilik, petridish, besi, rumbia, anhang, screen cetak saring

Variable dimension

2025

Canvas, plywood, wood, lamp, buffalo bell, zinc

2025

Memosisikan alat transportasi serupa pedati sebagai representasi atas gerak distribusi dalam sejarah jalur dagang sutra di masa lalu, Egga Jaya terinspirasi untuk mengembangkan riset panjangnya selama kurun waktu 7 tahun terakhir terkait material gula melalui tawaran karya bertajuk The Strained Trade dan For the sake of it. Karya ini diimajinasikan sebagai bentuk dispersi pengetahuan terkait sejarah gula sejak periode Hindia Belanda hingga kini.

Fadriah Syuaib adalah seniman asal Ternate, Maluku Utara, dengan latar pendidikan Magister Seni di Institut Seni Indonesia Surakarta.

Fadriah Syuaib adalah seniman asal Ternate, Maluku Utara, dengan latar pendidikan Magister Seni di Institut Seni Indonesia Surakarta.

Perspektifnya banyak dipengaruhi perjalanan akademik yang beragam, yang ia gunakan untuk menyoroti isu ketidakadilan historis, lingkungan, budaya patriarki, dan ketidaksetaraan gender.

Karyanya telah dipamerkan dalam berbagai forum, termasuk pameran tunggal Bayangan Kita Satu (2006), Kangalma Ruang Dalam Diri (2020), dan Jampujingga (2023), serta ajang internasional seperti ICAD 2023 di Jakarta, ICAS 13 di Surabaya (2024), dan proyek Flotsam & Jetsam di Jenewa (2025).

Selain berkarya, Fadrie aktif sebagai kurator dan penulis dengan fokus pada sejarah, rempah, dan identitas Maluku. Ia terlibat dalam sejumlah pameran, antara lain BandArt Garis Sampan Menuju Timur (2022) dan Sana-Sini Menggambar (2023), serta menulis di berbagai media seperti Omong omong.com, Spektakel.id, dan Mitra: Jurnal Budaya dan Filsafat. Saat ini ia mengembangkan ekosistem seni di Ternate dengan menghidupkan ruang sejarah, seperti bekas gudang senjata peninggalan VOC, menjadi galeri seni rupa yang terbuka bagi komunitas.

Faisal Kamandobat lahir di Cilacap, Jawa Tengah, dan dikenal sebagai penyair, penulis, serta perupa. Ia menempuh studi antropologi di Universitas Indonesia dan kini bekerja sebagai peneliti asosiasi di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities (AWCPH-UI), Jakarta.

Faisal Kamandobat lahir di Cilacap, Jawa Tengah, dan dikenal sebagai penyair, penulis, serta perupa. Ia menempuh studi antropologi di Universitas Indonesia dan kini bekerja sebagai peneliti asosiasi di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities (AWCPH-UI), Jakarta.

Di kampung halamannya, ia mendirikan Sanggar Matur Nuwun, sebuah madrasah dan studio inklusif yang menaruh perhatian pada literasi dan pengembangan kreativitas generasi muda desa. Praktiknya diperkaya oleh penelitian etnografi mengenai relasi agama dan negara, perempuan dan ekonomi, serta pertemuan tradisi dengan arus globalisasi.

Sejak remaja, Faisal aktif menulis puisi dan menampilkan karyanya di berbagai media dan antologi. Perjalanan seninya dalam rupa dibentuk oleh pertemuan dengan Heri Dono, Nasirun, dan Samuel Indratma, yang menginspirasi eksplorasinya pada manuskrip visual yang memadukan sastra dan seni rupa. Terinspirasi dari pengetahuan sufi, tradisi, dan ilmu modern, karyanya merefleksikan evolusi progresif seni rakyat dalam bahasa kontemporer.

Ia telah berpameran di berbagai forum bergengsi, seperti Galeri Nasional Indonesia, International Puppet Exchange Indonesia Jepang, dan Bihar Museum Biennale di India, sembari terus mengorganisasi pameran bagi seniman muda serta menjangkau isu lingkungan, identitas, spiritualitas, dan kosmologi.

Acrylic and ink on felt cloth, 2 x 1 meter, 5 series

2025

Faris Wibisono adalah seniman dan dalang wayang beber asal Wonogiri yang menaruh perhatian pada pelestarian dan pengembangan seni tradisi.

Faris Wibisono adalah seniman dan dalang wayang beber asal Wonogiri yang menaruh perhatian pada pelestarian dan pengembangan seni tradisi.

Selain menghidupkan kembali praktik membuat daluang—kertas tradisional yang digunakan sebagai medium wayang beber—ia juga melakukan riset mengenai hubungan antara narasi wayang beber dan pranata mangsa, kalender agraris masyarakat Jawa.

Faris aktif membangun ruang belajar bersama warga melalui lokakarya, pertunjukan, dan kolaborasi lintas disiplin, dengan tujuan menjaga keberlanjutan pengetahuan tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga membawa wayang beber ke ranah kontemporer melalui adaptasi digital dan media sosial, sehingga tradisi ini dapat menjangkau generasi muda dan audiens yang lebih luas. Karya-karyanya menekankan pentingnya menjaga warisan budaya sekaligus membuka kemungkinan baru dalam cara memahami seni pertunjukan tradisi.

Acrylic on canva

230 cm x 130cm

2025

Pergeseran ruang dan waktu tidak bisa kita hindari. Ia menjadi pola yang berulang untuk selalu kita sikapi. Bertahan hidup dan cara beradaptasi dengan cepat adalah tantangannya, tak terkecuali ruang desa yang tenang, sunyi, dan damai pasti akan berdampingan dengan riuh ramai suara mesin, asap, polusi, perubahan iklim, fenomena sosial masyarakat, dan seterusnya.

Dari kegelisahan itulah kemudian saya mencoba menangkap sebuah pergeseran ruang waktu di salah satu dusun di Kulon Progo, yaitu Padukuhan Boro, dusun kecil yang mampu mewakili situasi dan kondisi global saat ini. Inilah yang kemudian saya tuangkan dalam sebuah karya wayang beber kontemporer. Karya ini membawa suasana fun dengan warna-warna yang pop sebagai kamuflase karya tradisi wayang beber agar mampu diterima kawula muda dan tidak mengintimidasi dengan narasi wayang yang selalu dianggap berat ataupun aturan sesuai dengan pakem. Karya ini terbingkai dalam sebuah rana (penyekat ruangan lawas) sebagai medium untuk mengingat memori kolektif masa lalu.

Boro adalah salah satu padukuhan yang sangat menarik karena dari Boro kita bisa belajar banyak hal mulai dari sejarah hingga perubahan hari ini. Bagi saya, Boro adalah tempat PULANG, suasana yang selalu dirindukan, meski cepat atau lambat dituntut untuk beradaptasi lebih cepat.

Gilang Anom Manapu Manik (1997, Bandung), yang dikenal dengan nama panggung Orcyworld, adalah seniman visual dan performans yang karyanya berakar pada pencarian kosmik, spiritualitas, dan mitologi.

Gilang Anom Manapu Manik (1997, Bandung), yang dikenal dengan nama panggung Orcyworld, adalah seniman visual dan performans yang karyanya berakar pada pencarian kosmik, spiritualitas, dan mitologi.

Ia aktif mengikuti berbagai lokakarya, residensi, pertukaran budaya,. Praktiknya mencakup gambar, lukisan, instalasi, seni video, pemetaan visual, hingga kostum pertunjukan, yang berpadu dengan gerak tubuh dan mantra. Orcyworld sebagai konsep dasar karyanya menghadirkan makhluk, cerita, dan ritual tradisional dalam medium lintas disiplin. Karya pentingnya meliputi Sunscript 0.3, Wartakawarsa and Aksara Rasa: Ruh Kala.

Hashel Al Lamki adalah seniman multidisipliner asal Uni Emirat Arab dengan praktik yang meliputi lukisan, patung, instalasi, dan riset berbasis lokasi. Karyanya berfokus pada pertemuan antara ekologi, identitas, dan transformasi urban, terutama dalam menelaah dampak sosial serta lingkungan dari pembangunan pesat di kawasan Teluk dan wilayah Global Selatan.

Hashel Al Lamki adalah seniman multidisipliner asal Uni Emirat Arab dengan praktik yang meliputi lukisan, patung, instalasi, dan riset berbasis lokasi. Karyanya berfokus pada pertemuan antara ekologi, identitas, dan transformasi urban, terutama dalam menelaah dampak sosial serta lingkungan dari pembangunan pesat di kawasan Teluk dan wilayah Global Selatan.

Tumbuh di Al Ain pada masa industrialisasi yang dipercepat, pengalaman hidupnya membentuk pemikiran kritis terhadap lingkungan dan ketahanan budaya. Komitmennya pada keberlanjutan tampak dalam upaya mengukur dan meminimalkan jejak karbon, serta eksplorasi siklus material, praktik berbasis lahan, dan sistem daur ulang.

Al Lamki telah berpameran di berbagai forum internasional, termasuk Lyon Biennale, Gwangju Biennale, Bamako Encounters, Abu Dhabi Public Art Biennial, dan Sharjah Biennial. Pameran survei terbarunya, Maqam (Manarat Al Saadiyat, 2023), mengeksplorasi keterikatan, ingatan, dan pengelolaan lingkungan melalui instalasi imersif.

Karya-karyanya juga menjadi bagian dari koleksi penting seperti Guggenheim Abu Dhabi dan Barjeel Art Foundation. Selain berpraktik sebagai seniman, ia turut mendirikan BAIT15, ruang kolektif yang dikelola seniman dan berfungsi sebagai wadah dialog kreatif di UEA. Lulusan Parsons The New School for Design di New York (2011), Al Lamki terus mengembangkan praktik lintas disiplin untuk membayangkan masa depan budaya dan ekologi.

Herjaka menempuh pendidikan Seni Rupa di IKIP Yogyakarta pada 1985, meski usianya tujuh tahun lebih tua dari rekan seangkatannya karena sebelumnya bekerja. Ia kemudian melanjutkan studi Diploma 1 di jurusan Manajemen Pengelolaan Usaha Grafika di Jakarta (1991).

Herjaka menempuh pendidikan Seni Rupa di IKIP Yogyakarta pada 1985, meski usianya tujuh tahun lebih tua dari rekan seangkatannya karena sebelumnya bekerja. Ia kemudian melanjutkan studi Diploma 1 di jurusan Manajemen Pengelolaan Usaha Grafika di Jakarta (1991).

Sejak pameran tugas akhirnya pada 1990, karya-karya Herjaka sudah mendapat sorotan media massa, salah satunya melalui liputan di koran Barnas yang menegaskan posisinya sebagai seniman muda dengan tafsir visual wayang yang berbeda. Perpaduan karakter wayang purwa dengan gaya realis memperlihatkan keluasan ide dalam berkarya, sekaligus menandai konsistensinya dalam jalur reinterpretasi dan revitalisasi wayang sebagai sumber gagasan maupun model penciptaan seni.

Dalam perjalanan berikutnya, Herjaka terus mengembangkan karya yang membuka ruang tafsir baru atas kisah wayang dan panji, sebagai medium untuk menghadirkan kembali nilai kearifan serta pengetahuan lokal. Eksplorasinya menjangkau berbagai bentuk, mulai dari ilustrasi di media massa berbahasa Jawa, lukisan, hingga gambar kertas. Selain berkarya, ia juga mendedikasikan diri di dunia pendidikan dengan mengajar di berbagai sekolah, khususnya pada seni rupa tradisi, sehingga memperkuat perannya sebagai perupa sekaligus pengemban pengetahuan budaya.

Pensil dan tinta di atas kertas

2024–2025

Imal Malabar adalah seorang seniman asal Gorontalo, Sulawesi Barat. Imal mulanya tertarik dengan dunia kepenulisan, fotografi dan ilustrasi digital; dan tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen Gorontalo (AJI) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

Imal Malabar adalah seorang seniman asal Gorontalo, Sulawesi Barat. Imal mulanya tertarik dengan dunia kepenulisan, fotografi dan ilustrasi digital; dan tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen Gorontalo (AJI) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

Pada tahun 2020, Imal mulai aktif membuat sketsa, yang dilakukan untuk mengabadikan momen maupun menggambarkan keresahan. Lalu pada tahun 2021, merupakan awal mula keterlibatan Imal dalam

pameran, yaitu dalam Pameran Seni Rupa UOB

“Walama#2”. Setelahnya, keterlibatannya dalam pameran-pameran semakin aktif dan terus berlanjut, yang beberapa di antaranya seperti: Pameran Seni Rupa Maa Ledungga #3 (2022), Moving Space Art Project #7 (2022), Pameran Seni Rupa Bakar Menyala #2 (2023), Pameran Seni Rupa Tribute to Raden Baruadi (2023), Moving Space Art Project #11 (2024), Moving Space Art Project #13 (2024), Moving Space Art Project #14 (2025), dan Maa Ledungga #4 (2025).

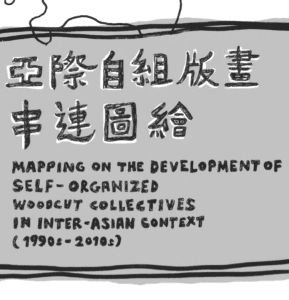

Didirikan pada tahun 2019, Inter-Asia Woodcut Mapping (IAWM) adalah sebuah kolektif riset yang berfokus pada kajian dan pengembangan praktik seni cetak cukil kayu kontemporer. Kolektif ini berupaya menganalisis isu-isu sosial di kawasan Asia melalui perspektif inter-Asia dan meresponsnya dengan jejaring serta kolaborasi lintas wilayah. Dengan dorongan minat yang kuat pada penciptaan seni kolektif dan aktivisme seni dalam konteks kontemporer, tim ini secara aktif memfasilitasi produksi pengetahuan di Asia Timur dan Asia Tenggara melalui publikasi jurnal dan zine. Selain itu, mereka juga telah menyelenggarakan berbagai pameran pertukaran dan lokakarya untuk menjembatani kesenjangan antara praktik dan wacana.

Didirikan pada tahun 2019, Inter-Asia Woodcut Mapping (IAWM) adalah sebuah kolektif riset yang berfokus pada kajian dan pengembangan praktik seni cetak cukil kayu kontemporer. Kolektif ini berupaya menganalisis isu-isu sosial di kawasan Asia melalui perspektif inter-Asia dan meresponsnya dengan jejaring serta kolaborasi lintas wilayah. Dengan dorongan minat yang kuat pada penciptaan seni kolektif dan aktivisme seni dalam konteks kontemporer, tim ini secara aktif memfasilitasi produksi pengetahuan di Asia Timur dan Asia Tenggara melalui publikasi jurnal dan zine. Selain itu, mereka juga telah menyelenggarakan berbagai pameran pertukaran dan lokakarya untuk menjembatani kesenjangan antara praktik dan wacana.

Irene Agrivina (lahir 1976) adalah seniman, teknolog, kurator, pendidik, sekaligus advokat sistem terbuka yang berbasis di Yogyakarta.

Irene Agrivina (lahir 1976) adalah seniman, teknolog, kurator, pendidik, sekaligus advokat sistem terbuka yang berbasis di Yogyakarta.

Ia dikenal sebagai salah satu pendiri sekaligus direktur House of Natural Fiber (HONF), laboratorium seni, sains, dan teknologi yang berdiri sejak 1998 di tengah gejolak sosialpolitik akhir Orde Baru. Melalui HONF dan kolektif XXLab yang ia dirikan pada 2013, Irene konsisten mengembangkan ekosistem seni berbasis riset dan teknologi terbuka, termasuk proyek SOYA C(O)U(L) TURE yang meraih penghargaan Prix Ars Electronica (2015).

Sebagai kurator, ia terlibat dalam berbagai program penting seperti Five Passage to The Future (Galeri Nasional Indonesia, 2020), Weave of Hope (Indonesia–Taiwan–Filipina, 2022), dan TEMPATAN (Galeri Nasional Indonesia, 2024). Praktik artistik Irene menembus batas seni rupa tradisional dengan memadukan media interaktif, bioteknologi, dan desain spekulatif. Dari Microbial Dress (2018) hingga Transpollutant (2022), ia mengeksplorasi keterhubungan antara tubuh, lingkungan, dan teknologi.

Ia pernah menjalani residensi di NTU CCA Singapura, Low Res Jerusalem, dan Asia Culture Center Gwangju, serta menerima penghargaan bergengsi seperti Transmediale Award (Berlin, 2011), MacGeorge Award (Australia, 2015), dan Fabcity Challenge Award (2022). Irene juga kerap diundang menjadi pembicara di forum global, mulai dari New Museum, New York, hingga Diriyah Biennale, Arab Saudi. Kini, ia dipandang sebagai salah satu figur penting seni media baru Asia Tenggara, yang menjadikan kolaborasi lintas disiplin sebagai jalan meretas masa depan seni, sains, dan masyarakat.

Ismu Ismoyo adalah seniman rupa dan muralis asal Wonosari (Yogyakarta) yang bekerja di persimpangan seni studio dan seni jalanan. Ia aktif sebagai pelukis, graffiti artist, penyelenggara komunitas seni, aktivis, dan pengajar seni.

Ismu Ismoyo adalah seniman rupa dan muralis asal Wonosari (Yogyakarta) yang bekerja di persimpangan seni studio dan seni jalanan. Ia aktif sebagai pelukis, graffiti artist, penyelenggara komunitas seni, aktivis, dan pengajar seni.

Ismu mengembangkan proyek komunitas mural seperti Kukomikan dan mengelola ruang seni alternatif bernama It’s Our Home, tempat ia menyelenggarakan pameran, lokakarya, dan kegiatan kolektif bagi komunitas street artist. Karya karya Ismu mencakup gambar, mural, dan eksperimen material daur ulang; beberapa karyanya tercatat di katalog pameran serta platform seni kontemporer. Selain praktik di lapangan, ia rutin mendokumentasikan proses dan kegiatan komunitasnya melalui akun Instagram @ismuismoyo, serta terlibat dalam proyek kolaboratif yang menyorot isu sosial dan lingkungan.

Mixed media

Variable size

2025

Saya membuat gambar-gambar ini sambil mengamati pembangunan JLLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) di wilayah selatan Yogyakarta, yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo hingga Kabupaten Gunungkidul. Proyek nasional berskala besar ini telah memicu perdebatan dan menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Studi ini menganalisis ancaman masa depan terhadap lanskap pertanian dan ruang hidup komunitas Boro. Saya menggunakan sawah sebagai media untuk mengaplikasikan gambar-gambar tersebut pada kostum, prosesi desa Merti Dusun, dan bendera, lalu menempatkannya di berbagai lokasi.

Iwan Yusuf adalah seniman otodidak yang memulai kariernya di Surabaya. Pada 2009 mendirikan Studio Jaring di Batu, Jawa Timur, yang berfungsi sebagai ruang berkarya dan publik, sebelum akhirnya berpindah dan berkarya di Yogyakarta sejak 2021. Karya luar ruang pertamanya, Bayi Angsa (2012), adalah patung yang merespon sampah plastik.

Iwan Yusuf adalah seniman otodidak yang memulai kariernya di Surabaya. Pada 2009 mendirikan Studio Jaring di Batu, Jawa Timur, yang berfungsi sebagai ruang berkarya dan publik, sebelum akhirnya berpindah dan berkarya di Yogyakarta sejak 2021. Karya luar ruang pertamanya, Bayi Angsa (2012), adalah patung yang merespon sampah plastik.

Pada 2013, ia membuat instalasi “Menghadap Bumi” di Danau Limboto, yang menandai awal ketertarikannya pada medium jaring ikan. Karyanya telah ditampilkan di berbagai pameran seperti D’ Galerie (2015), Artjog (2023) & Art Jakarta (2023). Presentasi tunggalnya yang terkini bertajuk Tujuh Layar Menyusur Langit diselenggarakan di Selasar Pavilion, Selasar Sunaryo Art Space, Bandung pada pertengahan tahun 2025.

Jaring dan objek temuan

2025

Jessica Soekidi (lahir 1987, Indonesia) adalah arsitek sekaligus seniman lulusan Teknik Arsitektur Universitas Parahyangan, Bandung.

Jessica Soekidi (lahir 1987, Indonesia) adalah arsitek sekaligus seniman lulusan Teknik Arsitektur Universitas Parahyangan, Bandung.

Berbasis di Tangerang Selatan dengan brand bernama jessicasoekidi, ia banyak mengeksplorasi tema pertumbuhan, alam, dan evolusi emosional. Lewat karya seperti Growing: The Unseen Process dan pertunjukan UNSPOKEN, Jessica memandang manusia sebagai benih yang dapat berkembang penuh potensi dalam lingkungan yang mendukung, metafora yang ia hadirkan melalui performa visual tentang gejolak batin dan lanskap emosional.

Dalam pameran solonya Unearth (2025, SAL Project, Jakarta), ia menggunakan tanah sebagai medium utama melalui kombinasi teknik keramik, unsur organik, dan 3D printing. Material tanah baginya menjadi simbol penciptaan, keragaman, dan siklus kehidupan manusia. Di luar praktik artistiknya, Jessica juga aktif dalam komunitas Ibu Arsitek, sebuah ruang dukungan bagi arsitek perempuan di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman profesional maupun personal.

Jagad Cilik adalah program aktivasi Biennale Jogja 18 “Kawruh” yang dirancang untuk anak-anak dan orang tua melalui praktik seni partisipatoris. Program ini membuka ruang bagi kolaborasi komunitas, lembaga pendidikan, dan seniman untuk menghidupkan ruang publik sebagai wahana kreatif yang mendidik sekaligus menghibur.

Dalam Jagad Cilik, anak-anak diajak mengekspresikan imajinasi, pengalaman, dan perspektif mereka lewat seni rupa, cerita, dan permainan. Tidak hanya menghasilkan karya, program ini juga membangun ekosistem seni anak—menumbuhkan jejaring pengetahuan, kolaborasi lintas usia, serta pengarsipan memori kolektif. Melalui perjumpaan bersama orang tua dan seniman fasilitator, anak-anak hadir sebagai pencipta, pencerita, sekaligus kurator atas dunia kecil mereka: Jagad Cilik.

Kawayan De Guia (l. 1979, Kota Baguio, Filipina) adalah seorang seniman yang mencakup lukisan, seni instalasi, dan patung, yang melanjutkan hidup dan berkarya di kampung halamannya.

Kawayan De Guia (l. 1979, Kota Baguio, Filipina) adalah seorang seniman yang mencakup lukisan, seni instalasi, dan patung, yang melanjutkan hidup dan berkarya di kampung halamannya.

Memadukan campuran obyek-obyek eklektik - mulai dari dewa beras Ifugao dan bom-bom torpedo sampai dengan kotak musik ala Amerika yang ditransformasi menjadi Jeepney Filipina - karya-karyanya menyampaikan komentar-komentar yang lucu namun tajam atas keterkaitan antara sejarah kependudukan, perdagangan, dan pertukaran yang membentuk budaya Filipina, sebagaimana hubungan yang kompleks antara komunitas dan komoditas.

Berbasis di Baguio, kunci dari pusat seni alternatif dari Manila yang terletak di pegunungan Cordillera di Luzon utara, De Guia sangat terhubung dengan warisan lokal dan budaya asli Cordillera, mengikuti jejak pada mentor dari Baguio Arts Guild. Selain praktik seninya, ia juga seorang kurator dan penggagas proyek seperti Axis Art Project, yang menyoroti seniman di komunitasnya.

Kelly Jin Mei mulai mengenal teknik merenda dan merajut sejak 1997, sebelum menempuh pendidikan diploma di bidang Desain Busana (2011).

Kelly Jin Mei mulai mengenal teknik merenda dan merajut sejak 1997, sebelum menempuh pendidikan diploma di bidang Desain Busana (2011).

Praktik artistiknya dimulai pada 2015 saat tinggal di Tokyo, dan sejak 2020 ia berfokus sepenuhnya pada studio, yang kemudian mengantarnya pada pameran tunggal perdananya bertajuk Unbecoming. Karyanya berbasis tekstil dengan penekanan pada materialitas, sejarah, dan aplikasinya, sambil mengeksplorasi dualitas makna.Melalui teknik destruksi dan dekonstruksi, Jin Mei menggali konsep pengorbanan dan kehilangan, yang ia wujudkan dalam patung lunak, gantungan tekstil, hingga instalasi multimedia.

Praktiknya telah hadir di kancah internasional melalui residensi La Wayaka Current (Cile), partisipasi di #4 Objet Textile Biennale (Prancis), hingga komisi untuk Bloomberg dan GUCCI, di mana ia menciptakan artwall pertama di Asia Selatan

Pasifik. Di Singapura, ia tampil dalam kampanye seni lokal, diliput media seperti Harper’s Bazaar (SG), serta masuk daftar Prestige 40 Under 40. Selain berpameran, Jin Mei juga aktif berbagi pemikirannya melalui sesi berbicara di berbagai sekolah dan institusi di dalam dan luar negeri.

Crocheted cotton thread dyed with batik (wax resist) method

2025

Kemala Hayati (lahir Juni 2000, Pontianak, Kalimantan Barat) adalah seniman tekstil yang menekuni medium benang sebagai fokus artistiknya. Lulusan Jurusan Kriya, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ia mengembangkan keterampilan sulam, rajut, dan jahitan tangan dengan memadukan tradisi dan eksperimen material.

Kemala Hayati (lahir Juni 2000, Pontianak, Kalimantan Barat) adalah seniman tekstil yang menekuni medium benang sebagai fokus artistiknya. Lulusan Jurusan Kriya, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ia mengembangkan keterampilan sulam, rajut, dan jahitan tangan dengan memadukan tradisi dan eksperimen material.

Baginya, tekstil adalah medium kaya tekstur dan serat yang mampu menyimpan cerita, memori, serta pengalaman kebersamaan. Pada 2019, bersama Hafizh Hanani, Kemala mendirikan kolektif MATRAHITA yang berfokus pada penciptaan karya dari limbah tekstil. Melalui kolektif ini, ia mengolah isu sosial dan ekologis dengan merujuk pada cerita rakyat, ingatan budaya, dan kehidupan sehari-hari. Praktiknya menegaskan tekstil bukan sekadar bahan, melainkan simbol ketangguhan sekaligus ruang refleksi menghadapi perubahan zaman.

Praktiknya telah hadir di kancah internasional melalui residensi La Wayaka Current (Cile), partisipasi di #4 Objet Textile Biennale (Prancis), hingga komisi untuk Bloomberg dan GUCCI, di mana ia menciptakan artwall pertama di Asia Selatan Pasifik. Di Singapura, ia tampil dalam kampanye seni lokal, diliput media seperti Harper’s Bazaar (SG), serta masuk daftar Prestige 40 Under 40. Selain berpameran, Jin Mei juga aktif berbagi pemikirannya melalui sesi berbicara di berbagai sekolah dan institusi di dalam dan luar negeri.

Ki Warno Waskito adalah pemahat topeng asal Yogyakarta yang menekuni jalan seni setelah melalui berbagai pekerjaan, mulai dari buruh hingga berdagang kecil.

Ki Warno Waskito adalah pemahat topeng asal Yogyakarta yang menekuni jalan seni setelah melalui berbagai pekerjaan, mulai dari buruh hingga berdagang kecil.

Pada 1910-an ia mulai mempelajari pembuatan topeng secara otodidak, terinspirasi dari koleksi yang dilihatnya di tangan kolektor maupun museum. Pengetahuannya semakin berkembang ketika bekerja di Museum Sonobudoyo pada 1920-an. Dari situ lahir karya-karya topeng yang berakar pada kisah Panji Asmoro Bangun, repertoar yang kerap ditampilkan dalam sendratari.

Warisan kesenian Warno Waskito kini diteruskan oleh cucunya, Warsono dan Pono, melalui sanggar topeng keluarga. Dalam Biennale Jogja 18, sanggar ini menampilkan arsip serta karya Warno Waskito sebagai upaya menempatkan seni tradisi dalam percakapan seni kontemporer. Inisiasi ini membuka ruang untuk melacak sumber pengetahuan sejarah seni di Panggungharjo dan Bangunjiwo, sekaligus menghubungkan tradisi dengan praktik seni hari ini.

Kolektif Arungkala bergiat dalam produksi pengetahuan alternatif yang lintas disiplin. Mulai dari riset-riset independen, mengadakan diskusi publik, mengaktivasi walking tour mingguan, hingga mengadakan pertunjukan. Dalam beberapa inisiasi terbaru, kami berbahagia untuk merancang dan melakukan produksi pengetahuan berbasis publik.

Kolektif Arungkala bergiat dalam produksi pengetahuan alternatif yang lintas disiplin. Mulai dari riset-riset independen, mengadakan diskusi publik, mengaktivasi walking tour mingguan, hingga mengadakan pertunjukan. Dalam beberapa inisiasi terbaru, kami berbahagia untuk merancang dan melakukan produksi pengetahuan berbasis publik.

Berdiri sejak 2019, Kolektif Arungkala pada mulanya sekadar berjudul Arungkala, tanpa embel-embel kolektif. Pada prakteknya, Arungkala bergiat pada riset dan diskusi sosial-humaniora, meskipun secara individu-keanggotaan mempunyai peminatan dan riwayat bidang kesenian, sastra, dan pertunjukan. Sejak 2022 Arungkala mulai melebarkan praktik-praktik kepada bidang-bidang kesenian: kajian seni rupa dan pertunjukan. Hingga kemudian melekatkan beban kata

Kukuh Ramadhan adalah seorang seniman, desainer grafis, dan penata artistik asal Palu, Sulawesi Tengah. Menyelesaikan studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung, pada tahun 2011.

Kukuh Ramadhan adalah seorang seniman, desainer grafis, dan penata artistik asal Palu, Sulawesi Tengah. Menyelesaikan studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung, pada tahun 2011.

Kukuh memiliki ketertarikan dengan pola ragam hias tradisi dari Lembah Lore, Sulteng, yang diimplementasikan ke dalam karya-karya desain grafisnya, dan tertarik dengan daya rekam tanah serta memori kebencanaan yang ia tuangkan dalam karya-karya instalasinya.

Kukuh sendiri aktif terlibat dalam berbagai perhelatan kesenian, seperti Local Genius (Pekan Seni Media, 2018), Pameran Recollecting the Unfinished (2020), Simposium dan Pameran Rasi Batu (2024), Pameran Garis Waktu (2024), Jelajah Jala (Festival Komunitas dan Media, 2024), dan Pameran Tiba Sebelum Berangkat (2025). Selain itu, di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Kukuh juga aktif berkegiatan dalam ranah film, musik, dan event budaya lintas komunitas.

KV Duong adalah seniman keturunan Tionghoa dengan latar belakang transnasional—lahir di Vietnam, dibesarkan di Kanada, dan kini tinggal serta bekerja di Inggris. Praktiknya berfokus pada tema migrasi dan asimilasi budaya, yang digali melalui sejarah personal maupun leluhur.

KV Duong adalah seniman keturunan Tionghoa dengan latar belakang transnasional—lahir di Vietnam, dibesarkan di Kanada, dan kini tinggal serta bekerja di Inggris. Praktiknya berfokus pada tema migrasi dan asimilasi budaya, yang digali melalui sejarah personal maupun leluhur.

Dalam karya-karyanya, ia menenun kembali pengalaman diaspora, pergeseran identitas, dan kenangan masa kecil, sekaligus menghubungkannya dengan konteks sosial-politik yang lebih luas. Dalam seri tiga potret, KV Duong menampilkan dirinya bersama kakak perempuan dan laki-lakinya yang difoto di Kota Ho Chi Minh pada 1986, setahun sebelum keluarga mereka berangkat ke Kanada. Latar merah merujuk pada bendera Vietnam dan Tiongkok, sementara permukaan berkilau menyerupai pernis mengingatkan pada teknik tradisional Vietnam yang ia tafsir ulang melalui cat di atas lateks. Wajah-wajah lembut dan kabur itu menegaskan rapuhnya ingatan masa kecil sekaligus keterikatan pada rumah dan tanah leluhur. Melalui karya ini, Duong menyoroti jejak diaspora Vietnam pascaperang, membuka percakapan tentang rekonsiliasi dan penyembuhan luka sejarah di Asia Tenggara.

Hsu Li Tzu (lahir 1985, Taipei, Taiwan) adalah seorang seniman dan pendidik seni dengan gelar MA di bidang Seni Rupa dari Chelsea College of Art and Design, University of the Arts London (2013).

Hsu Li Tzu (lahir 1985, Taipei, Taiwan) adalah seorang seniman dan pendidik seni dengan gelar MA di bidang Seni Rupa dari Chelsea College of Art and Design, University of the Arts London (2013).

Praktiknya berfokus pada narasi ruang dalam masyarakat kontemporer. Melalui lukisan, ia merekonstruksi ruang-ruang terlupakan yang melekat dalam kerangka institusional, lalu merangkainya menjadi lanskap interior yang khas. Ia pernah menjalani residensi seniman di Com Peung (Chiang Mai, Thailand) dan Grafis Minggiran (Indonesia), serta berkontribusi dalam proyek desain visual. Karyanya telah dipamerkan di berbagai ruang seperti Walking Books Library dan tadpole.point / Treasure Hill Artist Village (Taipei), Ho-yo Space (Tainan), South London Gallery dan The Crypt Gallery (London), serta Institut Seni Indonesia Surakarta. Ia juga menerima dukungan dana dari National Culture and Arts Foundation untuk eksplorasi seni di luar negeri (2017) dan pertukaran budaya internasional (2019).

Liu Yu (lahir 1985, Taiwan) adalah seorang seniman visual yang bekerja dengan medium video dan instalasi ruang.

Liu Yu (lahir 1985, Taiwan) adalah seorang seniman visual yang bekerja dengan medium video dan instalasi ruang.

Praktiknya sering dimulai dengan studi lapangan yang bersifat dokumenter, yang kemudian menjadi metodologi kerja untuk menyusun ulang narasi-narasi yang saling berkaitan. Dengan mengintegrasikan fragmen ruang, sejarah, citra, dan penceritaan, ia mengembangkan proyek-proyek yang merangkai berbagai perspektif dan memperluas kisah yang sudah ada. Karya-karyanya menyoroti bagaimana manusia membayangkan dunia, bagaimana atribut ruang mengalami pergeseran, serta bagaimana definisi terus dinegosiasikan ulang dalam berbagai sistem. Karya-karyanya tidak hanya menawarkan refleksi tentang kemajuan manusia, tetapi juga menghadirkan peninjauan ulang lintas batas yang menantang konvensi metodologi ilmiah dan pengetahuan institusional.

Pameran tunggal terbarunya antara lain Ladies di National Taiwan Museum of Fine Arts (2023) dan If Narratives Become the Great Flood (2020). Pameran bersama terpilih meliputi Yebisu International Festival di TOP Museum, Tokyo (2025), The Brooklyn Rail Industry City, New York (2023), Aqua Paradiso di ACC, Gwangju (2022), Asian Art Biennial: Phantasmapolis di National Taiwan Museum of Fine Arts (2021), serta Asian Art Biennial: The Stranger from Beyond the Mountain and the Sea di National Taiwan Museum of Fine Arts (2019).

Marten Bayu Aji adalah seorang seniman asal Jepara, yang menempuh studi seni di Universitas Negeri Yogyakarta (S1, 2010) dan Institut Teknologi Bandung (S2, 2018).

Marten Bayu Aji adalah seorang seniman asal Jepara, yang menempuh studi seni di Universitas Negeri Yogyakarta (S1, 2010) dan Institut Teknologi Bandung (S2, 2018).

Marten, dalam karya-karyanya banyak menjadikan alam sebagai inspirasi, baik itu dari segi bentuk maupun konsep. Inspirasi yang berasal dari alam tersebut kemudian Marten eksplorasi melalui perspektif antroposentris, dengan menggunakan studi lokasi, budaya, filosofi dan ilmu bumi. Sehingga karya-karyanya pun dapat dengan begitu kompleks memuat isu lingkungan yang ada pada saat ini, membuat pandangan audiens terhadap alam menjadi tertantang, dan bahkan membuat audiens mempertanyakan ulang perihal cara mereka memandang alam.

Marten sendiri terlibat aktif dalam banyak pameran dan proyek seni. Beberapa di antaranya seperti proyek seni lingkungan bersama desa Sindurejan (2014), dan proyek seni bersama desa Krapyak (2015); Pameran Grup Di Atas Tanah yang Bergerak (2024), dan Things that Tremble with Us (2025). Selain itu, Marten juga terlibat dalam beberapa residensi, seperti Proyek 3M No. 3 di Ace Studio House Collective (2018), Program Seni Internasional Leipzig (2021), program Modus Air oleh Indeks di Bandung dan Kalimantan Selatan (2023), dan Aranya Winter Residency Program (2025).

Mia Bustam (1920–2011) adalah seniman, penyulam, penulis, dan penerjemah Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah Van Deventer, Surakarta, lalu melanjutkan studi di Universitas Rakyat (UNRA) dan lulus sebagai siswa terbaik pada 1963.

Mia Bustam (1920–2011) adalah seniman, penyulam, penulis, dan penerjemah Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah Van Deventer, Surakarta, lalu melanjutkan studi di Universitas Rakyat (UNRA) dan lulus sebagai siswa terbaik pada 1963.

Ia pernah menikah dengan pelukis S. Sudjojono dan memiliki delapan anak, sebelum bercerai pada 1959. Setelah itu Mia menekuni dunia seni sepenuhnya, bergabung dengan Seniman Indonesia Muda (SIM) dan Lembaga Kebudajaan Rakjat (LEKRA), bahkan sempat memimpin LEKRA cabang Yogyakarta. Karyanya, Potret Diri (1959), pernah dipamerkan keliling di Eropa Timur sebelum hilang dalam prahara politik 1965. Pasca peristiwa 1965, Mia ditangkap tanpa peradilan dan mendekam selama 13,5 tahun di berbagai penjara perempuan, termasuk Kamp Plantungan.

Di tengah tekanan hidup, ia tetap berkarya lewat lukisan dan sulaman, antara lain 141 Sriyoga Plantungan (1971–1976). Setelah bebas pada 1978, Mia menuliskan memoar penting seperti Sudjojono dan Aku (2006) dan Dari Kamp ke Kamp (2008), disusul terbitnya Kelindan Asa dan Kenyataan (2022) dan Mutiara Kisah Masa Lalu (2024) secara anumerta. Meski sebagian besar karya seninya lenyap dan impian pameran tunggal tak pernah terwujud, sosok Mia Bustam tetap dikenang sebagai perupa dan penulis yang gigih berkarya di tengah represi dan stigma rezim Orde Baru.

Mila Turajlić, lahir di Beograd, Yugoslavia, adalah pembuat film dan seniman visual yang telah memenangkan berbagai penghargaan. Dokumenter-dokumenternya memadukan sejarah lisan, arsip film, fiksi, dan found footage untuk merumuskan bahasa baru yang reflektif, menghadapkan ingatan dan reruntuhan dengan narasi sejarah yang kian memudar.

Mila Turajlić, lahir di Beograd, Yugoslavia, adalah pembuat film dan seniman visual yang telah memenangkan berbagai penghargaan. Dokumenter-dokumenternya memadukan sejarah lisan, arsip film, fiksi, dan found footage untuk merumuskan bahasa baru yang reflektif, menghadapkan ingatan dan reruntuhan dengan narasi sejarah yang kian memudar.

Karya terbarunya, Non-Aligned & Ciné-Guerrillas: Scenes from the Labudović Reels (2022), merupakan perjalanan arsip menelusuri lahirnya Dunia Ketiga, yang tayang perdana di TIFF dan IDFA. Sebelumnya, film The Other Side of Everything (2017) menjadi produksi bersama pertama HBO Europe dengan Serbia, memenangkan 32 penghargaan internasional, termasuk IDFA Award dan IDA Best Writing Award, serta masuk nominasi European Parliament LUX Prize.

Sejak 2016, Turajlić giat mendigitalkan arsip film Gerakan Non-Blok, aliansi yang digagas Mesir, Ghana, India, Indonesia, dan Yugoslavia pada 1950-an. Dari proyek ini, ia meninjau ulang narasi politik dan diplomasi era Perang Dingin serta pascakolonial. Sejak 2022, ia mengunjungi berbagai negara peserta konferensi pertama Gerakan Non-Blok (Beograd, 1961), mengundang publik untuk berefleksi bersama arsip mengenai makna solidaritas Selatan-Selatan hari ini. Dengan cara ini, ia merajut sejarah lisan akar rumput, menghubungkan ingatan personal dan kolektif lintas generasi. Pada 2024, ia menggelar lokakarya di Sharjah yang mempertemukan diaspora pewaris semangat Gerakan Non-Blok, sekaligus menciptakan karya video yang menyatukan kenangan pribadi dengan bacaan arsip sejarah.

Nadya Hatta adalah seorang pianis dan komponis yang berbasis di Yogyakarta. Ia belajar piano klasik sejak kecil, namun mulai tertarik mengeksplorasi suara piano dengan sound effects, mengubah piano menjadi instrumen serbaguna yang mampu mengekspresikan berbagai tekstur dan nada.

Nadya Hatta adalah seorang pianis dan komponis yang berbasis di Yogyakarta. Ia belajar piano klasik sejak kecil, namun mulai tertarik mengeksplorasi suara piano dengan sound effects, mengubah piano menjadi instrumen serbaguna yang mampu mengekspresikan berbagai tekstur dan nada.

Akhir-akhir ini, ia juga tertarik mengeksplorasi sound design. Selain menggubah musik untuk beberapa musisi dan bermusik di sejumlah band, ia mengembangkan karir solonya dengan membuat komposisi musik untuk film, pameran seni, pertunjukan teater, dan tari.

Nathalie Muchamad lahir di Kanaky—yang juga dikenal sebagai Kaledonia Baru—dan kini berbasis di Mayotte. Asal-usulnya yang Jawa dan Kanaky menjadi titik tolak dalam praktik seninya, yang menelaah dekonstruksi identitas melalui pencarian ingatan sejarah dan pemaknaan masa lalu.

Nathalie Muchamad lahir di Kanaky—yang juga dikenal sebagai Kaledonia Baru—dan kini berbasis di Mayotte. Asal-usulnya yang Jawa dan Kanaky menjadi titik tolak dalam praktik seninya, yang menelaah dekonstruksi identitas melalui pencarian ingatan sejarah dan pemaknaan masa lalu.

Melalui medium tekstil, video, gambar, teks, dan instalasi, Muchamad mengadopsi pendekatan multipel dalam dunia yang saling terhubung dan multipolar, berangkat dari keberadaannya di berbagai geografi. Ia berfokus pada peran perdagangan komoditas dan latar belakang keluarganya yang mengalami ketercerabutan, yang terjalin erat dengan kolonialisme, sistem kerja paksa kontrak, dan perdagangan budak Eropa di wilayah Samudra Hindia dan Pasifik. Bersama Grace Gloria Denis, ia melakukan riset mengenai peran Salicornia dan Ylang Ylang dalam payung Food Art Research Network.

Textile, embroidery, wood, rattan

2025

Novi Kristinawati (lahir 1978, Jombang, Jawa Timur) adalah arsitek yang menempuh studi di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ia menjalankan studio arsitektur yang mengeksplorasi pertemuan antara arsitektur masa kini dan pengetahuan material lokal, sekaligus terlibat dalam penciptaan panggung serta instalasi untuk berbagai festival. Selama bertahun-tahun, ketertarikannya berfokus pada bambu (Bambusoideae) sebagai material alam yang kaya potensi, baik secara struktural maupun filosofis.

Novi Kristinawati (lahir 1978, Jombang, Jawa Timur) adalah arsitek yang menempuh studi di Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ia menjalankan studio arsitektur yang mengeksplorasi pertemuan antara arsitektur masa kini dan pengetahuan material lokal, sekaligus terlibat dalam penciptaan panggung serta instalasi untuk berbagai festival. Selama bertahun-tahun, ketertarikannya berfokus pada bambu (Bambusoideae) sebagai material alam yang kaya potensi, baik secara struktural maupun filosofis.

Dalam Biennale Jogja 18, Novi menghadirkan Ruang dalam Ruas di Plataran Djoko Pekik sebagai respons terhadap lanskap terbuka. Instalasi ini lahir dari perjumpaan antara bambu, tubuh, dan pepohonan. Ruas bambu, dengan jeda yang memisahkan sekaligus menghubungkan, dibaca sebagai ritme kehidupan: batas, sambungan, dan transisi. Melalui pengalaman berjalan di atas jembatan bambu yang mengikuti titik-titik pohon, pengunjung diajak mengalami perjalanan menubuh, naik-turun, terang-gelap, dekat-jauh. Karya ini mengingatkan kembali pada pengetahuan material yang sering terlupakan, membangun kepekaan terhadap tetanda alam, sekaligus menawarkan “kawruh” baru tentang hubungan manusia dengan lingkungannya.

Perupa Kulonprogo merupakan kelompok kesenian di Kulon Progo yang karya-karyanya sering muncul dalam konteks seni rupa publik dan pertunjukan budaya lokal. Salah satu anggotanya, Tegug Paino dikenal karena karya mural di bak truk dalam Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY), di mana ia menggunakan media tidak konvensional untuk menyuarakan tema lingkungan, keseimbangan alam, dan estetika lokal.

Perupa Kulonprogo merupakan kelompok kesenian di Kulon Progo yang karya-karyanya sering muncul dalam konteks seni rupa publik dan pertunjukan budaya lokal. Salah satu anggotanya, Tegug Paino dikenal karena karya mural di bak truk dalam Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY), di mana ia menggunakan media tidak konvensional untuk menyuarakan tema lingkungan, keseimbangan alam, dan estetika lokal.

Sebagai bagian generasi seniman lokal, Perupa Kulonprogo aktif berpartisipasi dalam pameran Kulon Progo Annual Art (KPAA) dan pameran seni rupa di Taman Budaya Kulon Progo. Karyanya menampilkan perpaduan sensitivitas terhadap alam dan simbol lokal, dengan penggunaan warna, bentuk, dan skala yang cukup besar agar berinteraksi langsung dengan publik. Pendekatannya bersifat partisipatif: karya-karyanya sering dibuat dalam konteks event publik, festival atau instalasi luar ruang, sehingga tidak hanya menjadi objek yang diam, tetapi medium dialog dengan warga sekitar.

Mixed media, Variable size

2022 - 2025

Tampilan fragmentasi figur-figur dengan ekspresi wajah yang berbeda merefleksikan kehidupan masyarakat pedesaan yang memiliki keyakinan tentang tanah sebagai sumber pangan yang harus disyukuri dan dengan semangat kebersamaan (gotong royong) menjadi dasar pengetahuan untuk dapat mandiri di tengah arus kehidupan dan mampu menyikapi arus kemajuan jaman secara positif.

"Mangan Ora Mangan Ngumpul" adalah sebagai wujud masyarakat desa yang mandiri, kekeluargaan, dan memiliki empati untuk bersama membangun desa dengan karakteristik kehidupan dalam kebersamaan tanpa memandang status sosial menyatu dan melebur (ajur ajer) dan dinamis dalam keharmonisan lokalitasnya.

Posak Jodian adalah seorang seniman Amis yang berbasis di Taipei dengan praktik yang mencakup medium gambar bergerak, dokumenter, dan instalasi. Karyanya mengeksplorasi persinggungan antara budaya masyarakat adat, identitas, dan rasa memiliki, serta kerap terhubung dengan aktivisme dan sejarah kritis. Melalui berbagai bentuk media berbasis lensa, ia meneliti keterhubungan antara kolonisasi, kekuasaan, dan ingatan kolektif.

Posak Jodian adalah seorang seniman Amis yang berbasis di Taipei dengan praktik yang mencakup medium gambar bergerak, dokumenter, dan instalasi. Karyanya mengeksplorasi persinggungan antara budaya masyarakat adat, identitas, dan rasa memiliki, serta kerap terhubung dengan aktivisme dan sejarah kritis. Melalui berbagai bentuk media berbasis lensa, ia meneliti keterhubungan antara kolonisasi, kekuasaan, dan ingatan kolektif.

Proyek-proyeknya antara lain Lakec (2018) yang dipresentasikan dalam PETAMU Project di Open Contemporary Art Center (OCAC), Lakec: A Very Simple River (2020) yang menjadi bagian dari Another Continent di Taitung Art Museum, serta Misafafahiyan Metamorphosis (2022) yang ditampilkan dalam Ocean and Interpreters di Solid Art. Di luar praktik individunya, Posak juga aktif sebagai anggota OCAC (Open Contemporary Art Center) dan P.M.S., melalui mana ia terus mengembangkan kerangka kolaborasi dan dialog antara pengetahuan masyarakat adat, seni kontemporer, dan gerakan sosial.

Rani Jambak adalah seorang komposer, produser, perancang instrumen, dan vokalis keturunan Minangkabau yang lahir di Medan.

Rani Jambak adalah seorang komposer, produser, perancang instrumen, dan vokalis keturunan Minangkabau yang lahir di Medan.

Mendalami eksplorasi musik elektronik dan lanskap suara dari berbagai wilayah di Indonesia, karyanya kerap membahas isu yang berkaitan dengan alam, dinamika sosial-budaya, serta hubungan kompleks antara manusia dan warisan leluhur. Rani menyelami dimensi filosofis dari tradisi Minangkabau sekaligus menelisik bagaimana kebijaksanaan leluhur dapat menawarkan jawaban terhadap modernitas.

Bekerja sama dengan Hario, Rani mengembangkan pertunjukan yang berakar pada manuskrip abad ke-19, Tambo Alam Minangkabau, berkolaborasi dengan Naskah Sumatra dari SOAS University of London. Pada awal 2025, ia memperkenalkan karya instalasi audio, Pusako nan Sabana Tinggi (Warisan Paling Berharga), sebuah komposisi suara berdurasi 20 menit yang ditampilkan di ASIA Topa. Sebagai pengakuan atas kontribusinya yang inovatif dalam bidang suara, musik, dan teknologi, Rani menerima The Oram Awards pada tahun 2022.

Mixed media, variable dimensions

2025

Riyan Kresnandi (1991) merupakan seniman multidisiplin yang saat ini aktif dan berdomisili di Yogyakarta. Memiliki latar belakang Desain Komunikasi Visual membentuk kecenderungan Riyan menggunakan beragam medium dalam setiap penciptaan karyanya (desain, foto, video, grafis, game, hingga penggabungan beragam medium).

Riyan Kresnandi (1991) merupakan seniman multidisiplin yang saat ini aktif dan berdomisili di Yogyakarta. Memiliki latar belakang Desain Komunikasi Visual membentuk kecenderungan Riyan menggunakan beragam medium dalam setiap penciptaan karyanya (desain, foto, video, grafis, game, hingga penggabungan beragam medium).

Memiliki beban trauma kemanusiaan pada sejarah keluarganya, kritik sosial selalu menjadi tema pada setiap karyanya (kemanusiaan, sosial politik, sejarah alternatif, dan lain-lain).Beberapa karyanya pernah ditampilkan di beberapa peristiwa seni rupa seperti ARTJOG, Biennale Jogja, dan Festival Komunitas Seni Media. Pernah terpilih menjadi Young Award Artist di Media Art Globe 2020. Pada tahun 2022 terpilih menjadi finalis Bandung Contemporary Art Award. Di tahun 2025 terpilih sebagai finalis MR.D.I.Y. Art Competition. Pada tahun 2021 membentuk MIVUBI, kolektif seni dengan basis kerja game, khususnya game Minecraft. Selain aktif di MIVUBI, saat ini aktif di Buku Seni Rupa, platform media berbasis literasi dengan fokus kerja distribusi pengetahuan dan wacana kontemporer.

Shooshie Sulaiman (lahir 1973, Muar, Malaysia) adalah seniman dengan praktik yang menjangkau instalasi, gambar, kolase, pertunjukan, hingga proyek berbasis komunitas.

Shooshie Sulaiman (lahir 1973, Muar, Malaysia) adalah seniman dengan praktik yang menjangkau instalasi, gambar, kolase, pertunjukan, hingga proyek berbasis komunitas.

Karya-karyanya sarat nuansa mistis, memanfaatkan elemen alami seperti tanah, pohon, dan air untuk merajut relasi puitis antara manusia, alam, dan seni. Berakar pada warisan Melayu dan Tionghoa, serta sejarah berlapis Asia Tenggara, ia kerap mengeksplorasi identitas, ingatan, spiritualitas, dan hibriditas budaya.

Karyanya telah hadir di berbagai pameran internasional penting, di antaranya Documenta 12 (2007), Asia-Pacific Triennial (2009), Singapore Biennale (2011, 2023), Gwangju Biennale (2014), Yokohama Triennale (2017), Diriyah Biennale (2024), dan Busan Biennale (2024). Shooshie juga menggelar pameran tunggal NewLandskap di Onomichi City Museum (2023), sementara karyanya menjadi koleksi institusi utama seperti Galeri Seni Nasional Malaysia, Singapore Art Museum, Kadist Foundation, dan Museum of Modern Art Tokyo. Di luar praktik individunya, ia mendirikan MAIX Profil Seniman & Komunitas BJ 18 - Artists & Communities BJ 18 152 Guide Book Biennale 18: Kawruh (Malaysian Artists’ Intention Experiment) pada 2014, sebuah inisiatif kolektif jangka panjang yang merayakan budaya berbasis komunitas di Asia Tenggara, dengan menempatkan identitas spiritual dan komitmen sosial sebagai inti.

Phan Thao Nguyên adalah seniman multimedia asal Vietnam yang bekerja dengan lukisan, instalasi, video, dan pertunjukan. Praktiknya merangkai sejarah, sastra, dan filsafat untuk menghadirkan ruang puitis yang mendorong refleksi, sekaligus menantang konvensi sosial maupun ide-ide yang dianggap mapan.

Phan Thao Nguyên adalah seniman multimedia asal Vietnam yang bekerja dengan lukisan, instalasi, video, dan pertunjukan. Praktiknya merangkai sejarah, sastra, dan filsafat untuk menghadirkan ruang puitis yang mendorong refleksi, sekaligus menantang konvensi sosial maupun ide-ide yang dianggap mapan.

Ia juga merupakan anggota kolektif Art Labor, yang mengembangkan proyek lintas disiplin dengan manfaat bagi komunitas lokal. Karyanya Tropical Siesta menghadirkan dongeng imajiner tentang pedesaan Vietnam melalui instalasi video dua kanal. Terinspirasi dari catatan abad ke-17 Alexandre de Rhodes, karya ini menggambarkan semesta yang dihuni hanya oleh anak-anak yang bertani sekaligus bermain. Bagian dari proyek Poetic Amnesia, karya tersebut menyoroti hubungan kompleks antara sejarah kolonial, bahasa, dan imajinasi budaya.

Situationist Under-Record adalah sebuah inisiatif seniman yang didirikan oleh Theo Nugraha, Manshur Zikri, dan KLMRM. Inisiatif ini bertujuan untuk membingkai ulang praktik seni dan suara, dengan fokus pada eksplorasi field recording sebagai teknik dan genre. Berakar pada estetika keseharian, platform ini merayakan simfoni yang tak terdengar dari kehidupan sehari-hari. Melalui kolaborasi dengan seniman maupun non-seniman, Situationist Under-Record mengkurasi dan menciptakan lanskap suara yang menenun momen-momen biasa menjadi karya seni auditori.

Situationist Under-Record adalah sebuah inisiatif seniman yang didirikan oleh Theo Nugraha, Manshur Zikri, dan KLMRM. Inisiatif ini bertujuan untuk membingkai ulang praktik seni dan suara, dengan fokus pada eksplorasi field recording sebagai teknik dan genre. Berakar pada estetika keseharian, platform ini merayakan simfoni yang tak terdengar dari kehidupan sehari-hari. Melalui kolaborasi dengan seniman maupun non-seniman, Situationist Under-Record mengkurasi dan menciptakan lanskap suara yang menenun momen-momen biasa menjadi karya seni auditori.

Syaura Qotrunadha dalam praktek artistiknya memiliki jangkauan medium yang beragam, termasuk di dalamnya fotografi, seni tekstil, kriya kayu, seni instalasi interaktif, kertas daur ulang, video art, arsip sejarah, dan arsip digital.

Syaura Qotrunadha dalam praktek artistiknya memiliki jangkauan medium yang beragam, termasuk di dalamnya fotografi, seni tekstil, kriya kayu, seni instalasi interaktif, kertas daur ulang, video art, arsip sejarah, dan arsip digital.

Syaura aktif berpartisipasi dalam pameran bersama antara lain Developing World: Alt-Process di Colorado, Amerika Serikat (2024), METAMORPHOSIS METAVERSE di Montréal, Kanada (2022), Ars Electronica Festival di Linz, Austria (2022), dan beberapa pameran di Indonesia dan beberapa negara. Salah satu pameran yang baru-baru ini dia ikuti adalah Indonesia Bertutur 2024: VISARALOKA di Bali, Indonesia (2024). Karya-karya Syaura menggali tema-tema seputar musik, sejarah, pendidikan, dan isu-isu sosial yang menyatukan praktek artistiknya dengan keterkaitan budaya.

Takahiro Iwasaki (lahir 1975, Hiroshima, Jepang) adalah seorang seniman yang dikenal lewat lanskap-lanskap halus dan rapuh yang ia ciptakan dari benda-benda sehari-hari seperti handuk, sikat gigi, pembatas buku, dan lakban.

Takahiro Iwasaki (lahir 1975, Hiroshima, Jepang) adalah seorang seniman yang dikenal lewat lanskap-lanskap halus dan rapuh yang ia ciptakan dari benda-benda sehari-hari seperti handuk, sikat gigi, pembatas buku, dan lakban.

Dengan mengubah skala dan perspektif, ia mentransformasi hal-hal biasa menjadi arsitektur rapuh yang mengguncang persepsi yang mapan. Dalam karya seperti Reflection Model, ia menggunakan struktur bangunan tradisional yang dicerminkan untuk membangkitkan gagasan tentang waktu, ingatan, serta transformasi Hiroshima dari kota perang menjadi kota damai. Karyanya merupakan perenungan tentang kefanaan, rekonstruksi, dan persepsi, yang berakar kuat pada sejarah dan kebudayaan tanah kelahirannya.

Iwasaki mewakili Jepang di Biennale Venesia ke-57 (2017) dan telah menggelar pameran tunggal di berbagai institusi, termasuk NGV International (Melbourne, 2023), Portland Japanese Garden (AS, 2023), dan Asia Society (New York, 2015). Ia juga berpartisipasi dalam pameran internasional bergengsi seperti Aichi Triennale (2019), Gwangju Biennale (2022), Roppongi Art Night (2023), CHAT Hong Kong (2024), serta Yokohama Museum of Art (2024). Ia menerima penghargaan New Artist Award (2018) dan Takashimaya Art Award (2022).

Val Lee adalah sutradara dan seniman visual berbasis di Taiwan. Lulusan Perfilman dan Sosiologi dari State University of New York ini mendirikan Ghost Mountain Ghost Shovel pada 2008. Praktiknya mencakup expanded cinema, performans, dan pencitraan visual yang merumuskan ulang kondisi spasial serta cara penonton mengalami karya.

Val Lee adalah sutradara dan seniman visual berbasis di Taiwan. Lulusan Perfilman dan Sosiologi dari State University of New York ini mendirikan Ghost Mountain Ghost Shovel pada 2008. Praktiknya mencakup expanded cinema, performans, dan pencitraan visual yang merumuskan ulang kondisi spasial serta cara penonton mengalami karya.

Melalui eksplorasi tentang kekerasan sistemik, perang, dan kondisi afektif yang ganjil, Lee menciptakan ruang persepsi non-linear, di mana tubuh dan peristiwa muncul lalu lenyap dalam ketegangan, ambiguitas, dan disorientasi yang sunyi. Karya video Lee telah dipamerkan di berbagai institusi internasional, termasuk SOMA Berlin, Museum Seni Kontemporer Taipei, Maison Européenne de la Photographie, Gwangju Biennale, Green Island Biennale, dan Taiwan Biennial. Performans langsungnya juga dipentaskan di Museum Seni Rupa Taipei (TFAM), Kyoto Art Center, National Theater and Concert Hall Taiwan, serta Taipei Arts Festival. Ia menerima dukungan dari berbagai lembaga seni internasional dan nasional, serta meraih Taishin Arts Award untuk kategori Seni Visual pada 2017.

Vina Puspita adalah praktisi dan peneliti seni partisipatoris yang bekerja di ranah seni, pendidikan, dan komunitas. Ia menyelesaikan doktoralnya di University of Lincoln, Inggris, sebagai penerima UKRI Arts and Humanities Research Council (AHRC) studentship, dengan riset tentang peran seni partisipatoris dalam partisipasi anak untuk perdamaian.

Vina Puspita adalah praktisi dan peneliti seni partisipatoris yang bekerja di ranah seni, pendidikan, dan komunitas. Ia menyelesaikan doktoralnya di University of Lincoln, Inggris, sebagai penerima UKRI Arts and Humanities Research Council (AHRC) studentship, dengan riset tentang peran seni partisipatoris dalam partisipasi anak untuk perdamaian.

Berangkat dari latar seni visual, Vina meraih MA Arts and Learning di Goldsmiths, University of London, melalui beasiswa LPDP, setelah sebelumnya lulus dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Praktiknya lintas disiplin, menekankan kolaborasi antara seniman dan non-seniman, serta perhatian pada suara anak-anak dan kaum muda yang kerap terpinggirkan. Ia pernah bekerja sama dengan British Council, UNICEF Indonesia, Save the Children, Japan Foundation, dan The Open University UK. Saat ini Vina menjadi research fellow di University of Lincoln (2025), setelah sebelumnya terlibat dalam proyek Mobile Arts for Peace (2021–2024). Keterlibatannya juga meliputi program internasional seperti Bangkit/ Arise Public Arts Exchange (2018), HANDs! Fellowship (2014 & 2018), serta pameran di Hungaria (2015). Sejak 2019 ia aktif dalam Jogja Disability Arts (JDA), terus mengembangkan seni sebagai ruang kolaborasi, pembelajaran, dan pemberdayaan komunitas.

Cat akrilik pada dinding dan multiplek, instalasi gantung dari material alam

4 x 3.5 meter

2025

Asisten seniman: Idhamsyah Zola Samosir

Kolaborator: Anak-anak dan remaja Boro (Alya Nadya Shafwah, Anggita, Aprita Dwirahayu, Dinda Asilla Rahma, Dzika, Hafiza Maharani, Marena Arsika, Naura Unzila Ramadhani, Nafisa Puspa Ayu, Oktaviana, Salsabila A., Siva, Tiya)

Kontributor: Mahasiswa/i KKN UNY Boro (Adrian Yulistiana Witular, Afifah Alya Khoirunnisa, Anna Nadya Elisya, Aura Faiza Putri Kinasih, Raden Rara Dyah Naomy P., Rendra Nur Hidayat, Rina Rupita)

Yuma TARU (lahir 1963, Miaoli, Taiwan) adalah seorang seniman dan pelestari budaya dari masyarakat adat Atayal, yang praktiknya berakar pada tradisi tekstil serta pewarisan pengetahuan leluhur. Selama lebih dari tiga dekade, ia melakukan penelitian lapangan di lebih dari 100 desa Atayal,sekaligus mempelajari busana tradisional masyarakat adat dalam koleksi museum di luar negeri. Proyek-proyeknya mencakup kategorisasi sistematis atas bahan penelitian, promosi budidaya tanaman serat, serta reproduksi tekstil historis—semuanya menegaskan kembali pandangan dunia Atayal melalui benangsebagai pembawa pengetahuan yang hidup.