Oleh: In Nugroho Budisantoso

Ada 74.961 desa di 416 kabupaten di Indonesia seturut Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-145/2022. Dari jumlah itu, 392 desa berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan disebut sebagai kalurahan.

Masing-masing desa itu memiliki sejarah. Pada sejarah itu kita bisa mencari jawab mengapa sejak tahun 1970-an pekarangan di desa-desa di Jawa menghilang, mengapa sejak tahun 1980-an banyak kaum muda meninggalkan desa dan malahan para tentara yang masuk desa, dan seterusnya, termasuk mengapa akhir-akhir ini beberapa di antara mereka menjuluki diri sebagai desa wisata.

Desa berubah. Pada perubahan itu kita bisa menyimak sekarang ini bahwa di desa ada semacam rasa kota, tiada kerbau lagi di sawah-sawah dan berganti dengan mesin disel, tiada lagi keramaian interaktif dolanan bocah di pelataran-pelataran, termasuk tiada lagi kerja sambatan yang berganti dengan kerja bayaran.

Desa menjadi baru. Pada kebaruan itu kita bisa mengenali bahwa kini di desa ada keseragaman-keseragaman tertentu yang mencolok di depan mata, ada internet yang semakin menghilangkan batas-batas desa, ada banyak kompleks hunian buatan dan café-café bahkan pabrik, termasuk ada banyak orang baru yang gabung tinggal di desa – tidak seperti dulu yang kiri kanan serba saudara dan kerabat dekat.

Desa telah menjelma jadi yang lain. Keunikan spasial-kultural desa yang dirawat melalui pewarisan pengetahuan komunitas lokal berangsur pudar. Hingga, kepurbaan mendadak hadir di desa sebab keterampilan memasak sayur lodeh yang enak tak sempat lagi diteruskan kepada generasi belia, sebab era modern tak mengenal jugangan di sudut halaman sebagai arena tradisional penguraian sampah organik, sebab tata ruang dan tata waktu tak lagi dalam kuasa warga secara otonom.

Kalau hal-hal itu sungguh terjadi, dan Anda mengamininya, apakah kita masih yakin bahwa desa memiliki estetika yang tumbuh dari dunia kebatinan masyarakat desa sendiri? Ataukah kita malahan lebih yakin bahwa estetika desa di era kesalingterhubungan global sebenarnya lebih bersumber dari kekuatan-kekuatan luar desa?

Dari penuturan kaum cerdik pandai, kita menyimak bahwa sejak hubungan antarmanusia di muka bumi terfasilitasi teknologi transportasi dan komunikasi secara intensif, lokalitas atau kesetempatan yang terkait erat dengan lokasi atau kawasan tertentu tidak pernah lagi berkarakter statis melainkan dinamis. Lokalitas yang dinamis itu lalu tampak sebagai kesatuan hidup organik sehari-hari dari komunitas yang mengalami perjumpaan budaya dengan resultan yang berbeda-beda seturut kondisi masing-masing.

Pada lokalitas tersebut bertumbuhlah konon kabarnya fenomena continuity and change secara serentak, yang jalin-menjalin dari waktu ke waktu, membentuk ekterioritas maupun interioritas komunitas, termasuk dalam berkesenian. Hingga, hal-hal yang sambung dengan estetika tak mungkin berbahan tunggal, tetapi ia terjadi karena kombinasi bersilangan aneka unsur, yang dilatari proses kreatif dengan pelaku kolektif. Kita sebut saja ia sebagai estetika bauran.

Berkenaan dengan itu, Denys Lombard dalam tiga jilid Nusa Jawa: Silang Budaya (2005) menunjukkan bahwa tradisi komunitas di kawasan Nusantara dalam perjalanan sejarah pembentukannya berada di bawah atmosfer tarik-ulur berbagai pengaruh, yang berasal dari budaya Barat, Islam, Tiongkok, maupun India. Menempatkan lokalitas berkesenian di kawasan yang disebut Nusantara menjadikannya semakin jelas bahwa “seni setempat” di seluruh penjuru Kepulauan Nusantara terbentuk dalam – ringkasnya – geo-kultural perjumpaan, sekurang-kurangnya, dua-benua dan dua-samodera.

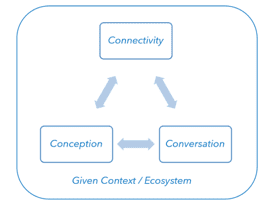

Seni sebagai buah dari peristiwa silang budaya yang terhubung dengan pembentukan estetika komunitas, termasuk yang terkait desa, karenanya tidak pernah terjelma secara sekejab dan bersifat antah berantah. Sebagaimana peristiwa konsepsi makhluk hidup yang membutuhkan ruang, waktu, dan roh kehidupan yang terpelihara, ia adalah filial dari perjumpaan hal-hal dengan karakter berbeda (keterhubungan/connectivity) yang diteruskan dengan pembentukan senyawa unik di ekosistem tertentu (penggubahan/conception) hingga terlahir sebagai entitas dengan karakter khas yang kapabel untuk bergaul di dunia lebih luas (artikulasi/conversation).

Melalui rangkaian peristiwa keterhubungan, penggubahan, dan artikulasi/pergaulan, seni sebagai estetika bauran itu membentuk dirinya pada tataran yang dapat dicerna panca indra maupun akal budi serta pada tataran yang bersifat misteri. Ekspresi estetika lebih familiar didekati dengan kekuatan imajinasi daripada hitungan kalkulasi. Karenanya, seni tidak mungkin praktiknya dihafal dengan memori atau dijalankan hanya sekali. Ia menjadi ada karena menguatnya proses habituasi.

Rupa-rupanya ekspresi lokal di tengah perjumpaan antarmanusia dan antarkomunitas yang berlainan lokalitasnya dapat menghadirkan peristiwa mleset, lost in translation, bersama tetapi tak bersatu, berkontak sekaligus berjarak. Hal ini kiranya bukan hanya terjadi pada masa lalu, tetapi dapat terjadi pula pada masa kini. Bahkan di waktu sekarang peristiwanya kemungkinan besar berlangsung lebih sering oleh karena intensifnya komunikasi di bawah atmosfer internet (yang menghapus batas-batas), sementara setiap pribadi dan komunitas melekat di lokasinya sendiri-sendiri (dengan batas-batas).

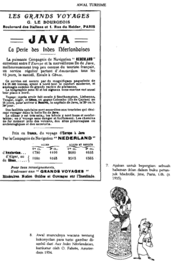

Di era eropanisasi tanah-tanah jajahan, presentasi tradisi dengan eksterior tertentu yang berakar lokal tetapi sama sekali asing bagi orang-orang Eropa rupa-rupanya, seturut catatan Denys Lombard, menimbulkan prakarsa mengenai kunjungan wisata demi dialaminya apa yang disebut sebagai eksosistisme. Victor Segalen dalam Essay on Exoticism: An Aesthetics of Diversity (2002) memaknai eksosistime sebagai sesuatu yang berada di luar, tidak familiar, lain, dan asing yang memunculkan disrupsi kesadaran.

Kunjungan wisata di tanah serba-asing tersebut dipromosikan kepada publik Eropa sebagai paket perjalanan yang menyenangkan dengan fasilitas yang menarik. Terfasilitasinya gelombang pelancong melalui sistem kolonialisasi itu mendorong hadirnya fenomena perjumpaan mendadak (atau tidak natural). Peristiwa jalinan kontak tiba-tiba antara worldview maupun lifestyle orang-orang Eropa dengan artefak lokal tertentu ternyata memunculkan tindakan-tindakan konyol, aneh, dan norak dari para turis. Di situ, interioritas dari ekspresi kultural masyarakat lokal tak sepenuhnya dimengerti oleh para pengunjung dari negeri seberang itu. Sebab, mereka bukan bagian dari komunitas pencipta karya budaya lokal. Dalam arti tertentu, di situ kenorakan merupakan buah dari hakikat melawat tanpa sempat sungguh-sungguh menyeberang.

Di era internet yang diiringi hadirnya teknologi canggih sekarang ini peristiwa lawatan tanpa penyeberangan bisa jadi merupakan pengalaman kita sehari-hari. Peningkatan kecanggihan teknologi perubahannya super-cepat, sedangkan peningkatan kecanggihan berpikir dan bertindak manusia cenderung lberjalan lebih ambat. Hingga barangkali terjadi bahwa seseorang di tangannya tergenggam versi terbaru dari gadget tetapi pola pikir seseorang tersebut masih tersangkut di ranah analog. Itu terjadi karena sistem dan mekanisme digital membuka jalan baginya dan menuntun kakinya untuk bisa berkunjung ke mana saja tanpa barrier. Sementara, di area-area yang dimasuki itu dirinya belum menguasai bahasa pergaulan yang baru, dan yang terjadi adalah: dia lalu berada di atmosfer asing justru melalui gadget yang digenggamnya erat-erat.

Berkenaan dengan itu, personifikasi atas desa yang mengalami lawatan tanpa penyeberangan amat mudah terjadi di zaman serba terhubung sekarang ini. Di situ, aneka ekspresi fisik yang hadir di desa bisa jadi tidak singkron dengan suasana batin warganya. Sebab, kemajuan ingin diraih bukan secara otentik, tetapi lewat: identik dengan yang lain. Komunikasi lalu dimaknai semata sebagai ekspresi tekstual (tataran ayat), bukan ekspresi kontekstual (tataran hayat). Pada pengalaman ini, bisa jadi muncul ungkapan: “Desaku maju ning anyep.” “Desaku secara statistik oke, ning secara estetik mletre.” Di sini, upaya-upaya untuk menjadikan desa indah dapat menjebak. Sebab, keindahannya dapat bersumber dari rahim eksotisisme, yang justru memisahkan batin komunitas dari penampakan desanya.

Sejak industrialisasi menjadi primadona berbagai negara karena keputusan politik dan hasrat ekonomi, desa diposisikan sebagai supporting system-nya. Desa yang secara orisinal mempunyai susunan eko-sosial khas berikut ekspresi estetisnya di bawah industrialisasi di-program untuk berlaku sebagai bagian saja dari sistem yang dipandang lebih agung. Akibatnya, secara berangsur tetapi pasti terjadi pengabaian, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap unsur-unsur penopang susunan eko-sosial desa itu. Ibaratnya, desa pada kondisinya yang utuh dan khas berikut aneka sumber daya yang dimilikinya oleh apparatus sistem industrialisasi dicacah-cacah sedemikian rupa sehingga pecahan-pecahan atomistik dari keutuhan desa itu cocok untuk kelangsungan industrialisasi. Akibatnya, jiwa desa bercerai dengan raganya.

Dalam situasi sebagai atom itu desa berada dalam situasi untuk mengkonsumsi bagi dirinya hal-hal yang berasal dari dunia industrial, yang sesungguhnya bersifat fiktif atau tidak nyata berkenaan dengan hakikat asli dari desa. Padahal desa pada dirinya sendiri tersusun dari kebersamaan dan merupakan kebersamaan itu sendiri, yang dalam bahasa Inggris disebut the Commons, yang menurut Massimo De Angelis dalam Omnia Sunt Communia: On the Commons and the Transformation to Postcapitalism (2017) berarti: (1) gabungan sumber daya alam dan manusia, (2) sebuah komunitas orang-orang dengan aneka relasi timbal balik dan saling berbagi, serta (3) berbagai tindakan kerja bersama demi terus berlangsungnya komunitas.

Keberadaan desa adalah kebersamaan yang hidup dan pada kebersamaan hidup berkomunitas itu, dalam pandangan Alfred Gell di Art and Agency (1998), terkandung sistem tindakan bersosial dan buah karya seni di dalam komunitas tersebut sesungguhnya serupa manusia yang dikaruniai kekuatan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi sehingga laksana makhluk relasional. Pierre Bourdieu dalam The Rules of Art (1996) sudah menegaskan bahwa karya seni merupakan representasi dari struktur sosial tak tampak yang membentuk pikiran dan tindakan manusia. Kebersamaan hidup yang tumbuh di antara manusia dapat dikatakan merupakan rahim dari mana karya seni dilahirkan.

Maka, seni tak mungkin tak berciri sosial, dan dari yang sosial dieksplisitkan sesuatu yang tacit, melalui karya seni. Di mana ada dua orang atau lebih berkumpul dan beraktivitas atas nama kebersamaan di situ ada seni. Saat di desa ada kebersamaan, seni adalah keseharian; saat seni tak berbekas lagi itu tandanya masyarakat desa telah hidup sendiri-sendiri.

Dalam bahasa Latin, kata communio berasal dari akar kata cum (bersama-sama) dan munus (pemberian/komitmen/benteng) hingga dapat dipahami artinya sebagai saling memberi diri yang mampu membentuk benteng kebersamaan. Kata communio ini perlu disandingkan dengan kata corruptio yang berasal dari akar kata cor (jantung/hati) dan ruptus (patah) – artinya: kondisi patah hati, hal yang menghancurkan, atau hal yang mematikan.

Dalam hubungan antara communio dan corruptio, di mana communio menguat di situ corruptio menghilang, dan di mana corruptio menjadi-jadi di situ communio sebentar lagi hanya tinggal dalam memori. Pada hubungan ini kiranya tergambarkan seperti apa daya seni di antara kita, termasuk relasi antara seni dan desa sebagai kebersamaan hidup.

Dengan mengambil locus spasial kawasan pedesaan di Yogyakarta sebagai arena berkesenian, Biennale Jogja 2023 menggelar realita sekaligus bercita-cita mengenai kebersamaan hidup desa masa kini dan estetika kontemporernya. Sebagai lanjutan dari penyelenggaraan Biennale Jogja sebelumnya, Biennale Jogja 2023 menukikkan pandang pada lokalitas desa di tengah arus silang budaya yang bernuansa volatile, uncertain, complex, dan ambiguous (VUCA). Di berbagai belahan dunia, desa sebagai institusi secara historis lebih tua dari negara. Namun, setting kota ternyata lebih menarik perhatian untuk dilakukan pengembangan industrial atas nama modernitas. Hingga, dekade demi dekade terindikasi bahwa desa rupa-rupanya kalah cantik dibandingkan kota, yang menyedot orang-orang untuk menjadi kaum urban, termasuk yang ditempuh oleh orang-orang desa itu sendiri. Hingga pula, citra modern melekat pada kota, sedangkan desa cenderung dipandang tradisional, atau dilihat sebagai setting kehidupan yang berada di luar gambaran mengenai kemajuan.

Citra modern kota berdiri di atas rule of the game industrialisasi yang menekankan prinsip efisiensi. Di bawah rule of the game ini, untuk mencapai profit yang maksimal, yang ditaklukkan bukan hanya waktu, hingga bukan hanya waktu 24 jam sehari dibagi ke dalam 3 shift waktu kerja, tetapi juga ruang, hingga lokasi kerja bisa ada di mana-mana. Kota lalu menjadi riuh, dan kurang waktu dan ruang untuk istirahat. Padahal waktu dan ruang luang adalah bagian dari kebudayaan. Terkikisnya waktu dan ruang luang di antara manusia menciptakan dunia mesin kerja yang berefek melelahkan jiwa dan raga. Maka tidak mengherankan bahwa akhir-akhir ini banyak orang kota yang mencari tempat tinggal di luar kota (countryside), yaitu kawasan pedesaan, supaya mereka terbebas dari crowdedness yang mencekik daya-daya jiwa dan menemukan ruang hidup yang lebih melegakan dan ada unsur rekreatifnya.

Selain itu, peristiwa pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 ternyata menggoyang keyakinan berbagai kalangan tentang kota dan desa. Aneka bangunan institusional di kawasan perkotaan yang sambung dengan pengembangan industri harus berhenti beroperasi karena kerumunan massal yang dikondisikannya membahayakan jiwa. Banyak pabrik bangkrut dan para pekerjanya dipulangkan. Data statistik yang kemudian mengemuka adalah bahwa dunia pertanian dan kawasan pedesaan menjadi incaran kalangan yang ter-PHK itu untuk menjadi tempat bernaung. Desa lalu tampak menjadi “dewa penyelamat”. Namun, desa dan arena pertanian sudah tidak seperti dulu lagi. Banyak lahan pertanian yang sudah disewa oleh investor luar desa, hingga petani lokal menjadi buruh yang bekerja di tanahnya sendiri. Terlebih lagi, mereka yang kembali bekerja menjadi petani itu sudah lama tidak mengembangkan keterampilan bertani. Maka, kedatangan mereka di tanah-tanah pertanian sebenarnya menambah beban kawasan pedesaan.

Desa masa kini dengan demikian mempunyai wajahnya sendiri, yang berbeda dari wajah desa pada masa-masa sebelumnya. Dengan konteks kontemporer semacam ini, struktur sosial yang menopang kebersamaan hidup di desa tentu saja mengalami perubahan. Di ranah berkesenian dan budaya, dapat dibayangkan pula perubahannya hingga transformasi struktur sosial desa kontemporer melatarbelakangi interioritas dan eksterioritas berkesenian dengan konteks desa. Pada titik ini, apa yang disampaikan di depan sebagai estetika bauran kiranya terjadi di desa, dalam kondisinya yang bervariasi, oleh karena setiap desa mempunyai ekosistem persilangan budaya sendiri-sendiri yang khas.

Ekosistem desa di era waktu dan ruang yang terkompres dewasa ini sebagai efek dari pemanfaatan teknologi transportasi dan informasi (hingga relasi antarpihak tidak lagi berbatas lokasi dan jam) sudah barang tentu berada dalam posisi dinamis, terus saja mengalami perubahan, atau bersifat evolutif (bdk. David Harvey dalam The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, 1991). Dengan demikian, mendefinisikan desa tanpa memperhatikan terjadinya perubahan terus-menerus pada desa tentu bisa menyesatkan. Terkait ini, estetika kontemporer yang sambung dengan ekosistem desa juga perlu memperhatikan konteks, sejarah, dan geografinya. Dalam hal ini, pada Translocal Geographies: Spaces, Places, Connections (2011) Katherine Brickell dan Ayona Datta memperkenalkan terminologi translocal geographies, yaitu cara pandang bahwa aneka ruang dan berbagai tempat perlu ditelaah melalui situasi khas mereka masing-masing maupun konektivitas mereka masing-masing dengan beragam lokal yang lain.

Estetika kontemporer dengan konteks, sejarah, dan geografi desa selalu terhubung dengan struktur sosial aktual dalam bentuk institusi desa (baik yang formal maupun informal) dan terhubung pula dengan keterlibatan pihak-pihak terkait yang berada di lapangan. Berkenaan dengan itu, skema hubungan antara hadirnya institusi desa secara tertentu dan aktivitas para pelaku lapangan di bawah ini kiranya dapat membantu upaya untuk mencermati secara kritis dinamika evolutif yang berlangsung di desa berikut aneka konstelasi yang dialaminya dan tampilan estetika yang muncul dari sana. Institusi desa memberikan informasi kepada para pelaku di lapangan, dan para pelaku ini kemudian memberikan tanggapan dalam bentuk aksi di tengah kebersamaan hidup dengan institusi desa. Aksi para pelaku di lapangan itu dapat mengafirmasi institusi desa, tetapi dapat juga mengkoreksinya. Skema ini dikembangkan dari hasil riset Geoffrey Hodgson mengenai perubahan institusi ekonomi dalam artikel dengan judul: “The Approach of Institutional Economics” (1998).

Dalam Biennale Jogja 2023 akan diperjumpakan pengalaman sejumlah komunitas desa dan para koleganya dalam menampilkan estetika kontemporernya, yang tidak hanya ber-setting Indonesia tetapi juga negara lain seperti Rumania dan Nepal. Persaudaraan antardesa seluas dunia dalam berkesenian pada zaman VUCA ini diyakini mendorong hadirnya energi kreatif baru (a new emerging creative energy) bagi komunitas seni dan masyarakat luas.

Panggungharjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sewon, Bantul. Secara administrasi, desa ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta di sebelah utara, Desa Bangunharjo di sebelah timur, Desa Timbulharjo dan Pendowoharjo di sebelah selatan, serta Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan di sisi barat. Dengan jarak 9 km dari Tugu Yogyakarta, perjalanan ke Panggungharjo memakan waktu kurang lebih 20 menit. Berlokasi tidak jauh dari desa, berdiri sebuah bangunan bersejarah, bagian dari Sumbu Filosofi bernama Panggung Krapyak. Selain itu, terdapat sebuah institut besar, yaitu Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Panggungharjo juga mendapat akses langsung ke jalan lintas provinsi.

Desa Panggungharjo terdiri dari 14 padukuhan dan 119 RT yang mendiami wilayah seluas 560.966,5 Ha dengan sumber air tanah yang cukup memadai, terutama di Padukuhan Glugo dan Pelemsewu sehingga cocok dijadikan lahan pertanian. Sejak diresmikan menjadi sebuah desa, wilayah Panggungharjo dibagi menjadi tiga kawasan berdasarkan karakteristiknya, yakni kring selatan sebagai penghasil padi, kring tengah sebagai pusat pemerintahan, dan kring utara sebagai kawasan aglomerasi perkotaan. Namun, sejak lima tahun terakhir, pola penggunaan lahan di Desa Panggungharjo mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga lahan-lahan pertanian di kawasan kring utara turut diubah menjadi lahan pemukiman dan digunakan untuk kegiatan bisnis, seperti rumah makan, kafe, dan penginapan.

Berdasarkan data desa, sebanyak 28.493 jiwa tinggal di Desa Panggungharjo dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir sama. Mata pencaharian penduduk didominasi oleh karyawan swasta, kemudian menyusul PNS, Polri, dan TNI. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh juga tak kalah banyaknya dengan karyawan swasta. Sekarang ini justru sudah tidak banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani karena adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan kegiatan bisnis. Beberapa warga Desa Panggungharjo juga memproduksi kerajinan yang tersebar di wilayah desa, di antaranya kerajinan lurik di Krapyak dan Pelemsewu, sablon tatah di Sawit, tatah wayang dan produksi gamelan di Cabeyan.

Iklim seni di Panggungharjo dapat dikatakan cukup kondusif. Banyak sanggar yang berkembang di wilayah ini, di antaranya Panggung Laras Budaya, Kudha Beksa Kudha Manunggal, Manunggal Budaya, dan Turangga Mudha Budaya Panggungharjo yang menggawangi seni jathilan. Ada pula Sanggar Seni Anak Saraswati, Omah Joged Pramesti, yang fokus pada seni tari, Thek Tonk dengan seni klothekan, Purbo Rini, Sekar Muda Laras, dan Sedyo Laras dengan seni karawitan, serta Jolelo yang aktif melestarikan seni kethoprak dengan iringan sholawatan. Selain itu, di Desa Panggungharjo juga terdapat sanggar seni rupa Sanggar Kalam dan Omah Kreatif Dongaji.

Selain keseniannya yang beragam, Desa Panggungharjo juga memiliki bagunan bersejarah, di antaranya Panggung Krapyak atau yang sering disebut Kandang Menjangan. Panggung Krapyak menjadi salah satu bangunan yang terletak di sumbu imajiner Yogyakarta yang menhubungkan Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Pantai Parangtritis. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Yogyakarta, wilayah di sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan, ditandai dengan adanya Kampung Mijen yang diambil dari kata ‘wiji’ yang berarti ‘benih’, di sebelah utara Panggung Krapyak. Di Desa Panggungharjo juga terdapat makam-makam leluhu, di antaranya makam Kyai Dongkel, Pangeran Soro, Kyai Sorobudin, Nyai Cabe, Nyai Padang, dan Ki Juru Purbo. Nama-nama leluhur ini menjadi cikal bakal toponimi padukuhan yang ada di Panggungharjo.

Desa Panggungharjo memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan, di antaranya pengelolaan sampah, rumah makan, dan gedung serba guna. Sebelumnya, masyarakat Desa Panggungharjo juga mengembangkan swalayan desa, tetapi sejak pandemi tidak beroperasi lagi. Berdasarkan penuturan Direktur BUMDes, badan usaha yang dikelola selalu berprinsip dari, oleh, dan untuk desa, sehingga selain dapat menambah pendapatan desa, BUMDes diharapkan dapat membuka lahan pekerjaan untuk warga desa yang termarginalkan, misalnya difabel atau putus sekolah, anak jalanan, ibu kepala rumah tangga, dan ODGJ. Diharapkan unit usaha yang dimiliki desa dapat memberikan memberdayakan masyarakat desa dan menumbuhkan perekonomian Desa Panggungharjo.

Terbentuk pada tahun 2013, KUPAS menjadi pelopor berdirinya BUMDes yang awalnya merupakan respons atas kebiasaan warga Desa Panggungharjo membuang sampah rumah tangga sembarangan di tanah kas desa yang terbengkalai. Ketika pemerintah desa melarang warga untuk membuang sampah di situ dan akan diberikan denda apabila melanggar, warga malah memilih untuk membayar denda saja karena tidak ada lahan lain untuk membuang sampah. Kemudian, karena mulai ada transaksi keuangan, pemerintah desa akhirnya membentuk sebuah sistem pengelolaan sampah sekaligus untuk mengakomodasi transaksi-transaksi yang telah masuk.

Sejak berdiri, pemerintah desa telah melakukan formulasi model bisnis yang nyaman untuk warga dan KUPAS. Dulu, KUPAS hanya mengangkuti sampah rumah tangga milik warga, kemudian diambil sampah daur ulang untuk dijual. Sedangkan sampah-sampah organik dan residu yang tidak bisa diolah kembali, dibuang ke TPA. Namun, sampah-sampah yang dibuang ke TPA akan menimbulkan masalah baru mengingat TPA Piyungan sudah menampung sampah begitu banyak. Pada tahun 2018, KUPAS mencari formulasi baru terkait model usaha pengelolaan sampah. Dari hasil identifikasi, sebenarnya semua sampah dapat diolah asalkan dipilah terlebih dahulu.

Masalah pemilahan sampah ternyata banyak mengalami kendala karena biaya dan tenaga yang dibutuhkan sangat besar. Akhirnya, KUPAS melakukan himbauan kepada warga untuk memilah sampah sejak dari rumah. Dengan adanya himbauan ini, terbentuklah bank-bank sampah di setiap 2 RT, di bawah koordinasi RT untuk menyalurkan sampah bernilai jual dan tidak benilai jual yang akan diangkut oleh KUPAS. Kegiatan bank sampah ini ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan pemilahan sampah di Panggungharjo. Kemudian pada tahun 2019, KUPAS bekerja sama dengan Pegadaian untuk setiap bank sampah yang berhasil mengumpulkan sampah bernilai jual akan diberi insentif berupa emas. Lagi-lagi hal ini belum bisa menyelesaikan persoalan pemilahan sampah di Panggungharjo. Dari batas minimum (80%) warga yang mau memilah sampah, hanya 38% yang melakukannya. Selanjutnya, KUPAS melaukan himbauan kembali kepada warga untuk memilah sampah menjadi tiga bagian, yakni sampah organik yang akan diangkut secara gratis, sampah anorganik yang akan dibeli oleh KUPAS, dan sampah residu (misalnya popok). Jumlah sampah residu per kilogram inilah yang akan dihitung retribusinya oleh KUPAS. Cara ini berhasil hingga 85% warga mau memilah sampah supaya tidak banyak retribusi yang dibayarkan.

Selain model bisnis pemilahan sampah, KUPAS juga melakukan mengolah sampah residu thermoplast yang tidak laku dijual menjadi bata plastik. Sampah-sampah residu dipanaskan terlebih dahulu, kemudian lelehannya akan membentuk pasta dan dicetak menjadi bata. Bata plastik ini dapat digunakan sebagai pengganti kayu untuk meja, kursi, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, KUPAS masih belum bisa mengolah semua jenis sampah residu. Sampah residu yang tidak bisa diolah hanya dibakar saja. Masih diperlukan mesin yang memadai untuk proses pengolahan tersebut. Namun setidaknya dengan adanya KUPAS, pengolahan sampah cukup berhenti di desa saja, tidak perlu lagi sampai ke TPA.

Kampoeng Mataraman berdiri sejak tahun 2017 di tanah kas desa, menjadi BUMDes kedua Desa Panggungharjo. Konsep yang dibangun adalah ingin memunculkan kembali suasana Kerajaan Mataram. Maka dari makanan yang dijual, arsitektur bangunan, hingga seragam yang dipakai karyawannya merepresentasikan budaya Jawa gaya Yogyakarta.

Unit usaha ini memberikan pendapatan terbanyak kepada BUMDes, tetapi juga memakan biaya produksi terbanyak. Untuk menekan biaya produksi, pengelola Kampoeng Mataraman berusaha menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh warga Panggungharjo sendiri. Di masa depan, Kampoeng Mataraman berharap dapat menyediakan irigasi dan bahan baku produksi secara mandiri.

The Ratan merupakan unit usaha yang hasil kerja sama antara BUMDes Panggungharjo dengan Java Advertising sebagai investor yang pemiliknya juga salah seorang warga Desa Panggungharjo. Terletak di pinggiran Ring Road Selatan, The Ratan bergerak di jasa penyewaan gedung serba guna untuk keperluan pernikahan, acara musik, gathering, dan lain-lain. Nantinya The Ratan akan dijadikan ruang pamer Biennale Jogja 2023.

Pada tahun 2021, empat pilar Desa Mandiri Budaya (Desa Prima, Desa Preneur, Desa Wisata, dan Desa Budaya) disatukan dalam satu tata kelola di kawasan budaya Karang Kitri. Meskipun belum ada kegiatan rutin dan usaha yang diselenggarakan di sana, Karang Kitri sudah menjadi tempat latihan menari secara rutin oleh mahasiswa Seni Tari ISI Yogyakarta. Kawasan budaya ini diharapkan dapat menjadi pusat pelestarian sekaligus pengembangan potensi budaya yang ada di Panggungharjo, serta dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di masa depan.

Bangunjiwo berada di dalam wilayah Kecamatan Kasihan, Bantul, dengan posisi di sebelah barat daya DI Yogyakarta. Bangunjiwo memiliki luas wilayah 1.543,432 yang terdiri dari 19 dusun, setingkat RW. Berbatasan dengan Desa Tamantirto di sisi utara, Desa Tirtonirmolo di sisi timur, Desa Guwosari di sisi barat, dan Desa Triwidadi di sisi barat. Dari pusat kota Yogyakarta, jarak ke Bangunjiwo sekitar 12 km. Berlokasi tidak jauh dari Desa, terdapat sebuah universitas besar yaitu UMY, berdiri Pabrik Gula Madukismo, serta jalan raya lintas provinsi.

Berdasarkan data Desa, sebanyak 28.092 jiwa tinggal di Desa Bangunjiwo, dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang hampir sama. Mata pencaharian penduduk didominasi oleh buruh, kemudian petani, pedagang, PNS, pensiunan, dan wiraswasta. Pada masa lalu, sekitar 80% masyarakat Bangunjiwo adalah petani, yang terdiri dari pemilik lahan dan buruh tani. Namun seiring berkembangnya desa, pekerjaan masyarakat berubah, terutama pada 10 tahun terakhir.

Secara geografis, wilayah desa terdiri dari wilayah yang datar dan perbukitan batu kapur. Pada bagian wilayah datar banyak dimanfaatkan untuk sawah dan ladang, sedangkan di wilayah perbukitan banyak dimanfaatkan untuk perkebunan kayu, serta sebagian kecil ladang, karena tidak banyak lahan subur yang bisa ditanami. Hal ini disebabkan karena air cukup sulit di perbukitan gunung kapur. Pemukiman terdapat pada kedua wilayah tersebut. Selain itu, wilayah di Bangunjiwo juga banyak dibangun rumah makan, vila, gudang, serta pabrik.

Arsitektur rumah-rumah Bangunjiwo memiliki bentuk yang beragam. Rumah-rumah tradisional berbentuk joglo atau limasan dengan material kayu banyak ditemukan pada bangunan rumah lama. Pada rumah-rumah di perbukitan batu kapur Bangunjiwo, ditemukan pula rumah-rumah berdinding bongkahan batu kapur. Sejak gempa bumi yang melanda daerah selatan pada tahun 2006 yang merobohkan banyak rumah, arsitektur rumah di Desa Bangunjiwo banyak berubah. Sebelumnya banyak rumah tradisional berbentuk kayu, lalu menjadi lebih banyak rumah yang bermaterial tembok.

Di Bangunjiwo banyak ditemui alih fungsi lahan. Lokasinya yang strategis, hingga efek dari semakin ramainya Kota Yogyakarta berdampak pada Desa Bangunjiwo, menjadikan tanah yang tadinya digunakan sebagai sawah, ladang, atau perkebunan kayu menjadi perumahan. Saat ini, suara bising suara penebangan pohon di Bangunjiwo adalah hal yang sehari-hari terdengar. Kemudian pada 10 tahun terakhir ini, banyak ditemukan kafe-kafe dan vila yang dibangun di Desa Bangunjiwo. Lokasi paling banyak berada di dusun Sekar Petak, karena memiliki pemandangan indah berupa bentangan sawah dan langit, pepohonan dari kejauhan, dan burung-burung.

Semakin ramainya Desa Bangunjiwo, ditambah lagi menjamurnya vila-vila di pinggir sawah membuat harga tanah di Bangunjiwo melonjak tajam. Hal itu membuat warga lokal Desa sulit untuk mampu membeli tanah di daerahnya sendiri. Keberadaan vila yang hampir semuanya bergaya etnik modern tersebut di Desa Bangunjiwo membuat pemandangan sosial yang senjang, ketika rumah warga yang sederhana berhadapan dengan tembok-tembok vila yang kokoh dan rapat.

Desa Bangunjiwo memiliki banyak situs sejarah dengan lintasan waktu yang beragam, dari Situs Lingga, Gua Wurung yang merupakan tempat persembunyian Pangeran Diponegoro sebelum pindah ke Gua Selarong, makam-makam keramat seperti Makam Kyai Godeg, Kyai Joyudo, Kyai Song, Josedewan yang merupakan orang-orang yang dihormati di masa lalu, hingga Monumen Bibis. Selain itu terdapat beberapa mata air yang juga dikeramatkan oleh warga setempat serta memiliki latar belakang sejarah, seperti Sendang Rancang Kencono yang masih memiliki kaitan dengan Gua Wurung dan Sendang Banyu Temumpang yang dibangun Sultan Hamengku Buwana II. Mata airnya yang juga dikeramatkan warga ada Sendang Banyuripan, Sendang Pangkah, Sumur Gede, dan Sendang Semanggi. Sayangnya, situs-situs ini banyak yang tidak terawat dengan baik, karena kurangnya dukungan pemerintah Desa dalam melestarikannya.

Sebagai utuhan geografis dan sosial, sejak lama Yogyakarta ditandai dengan kreativitas pemikiran intelektual maupun ekspresi artistik yang menampilkan keberagaman. Denyut pemikiran dan penghayatan kebudayaan Jawa tradisional maupun berbagai wawasan kosmopolitan dan kontemporer terepresentasikan dengan kuat dalam aneka bentuk kesenian serta ekspresi kebudayaan lainnya. Bukan itu saja, dialektika antara tradisi warisan dan pemikiran pembaharuan muncul dengan nyata dalam berbagai eksperimentasi.

Dalam latar demikian, Taman Budaya Yogyakarta selaku suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyadari posisinya sebagai jendela Yogyakarta, ‘the Window of Yogyakarta’. Dari jendela inilah orang dapat memandang ke dalam Yogyakarta dan Yogyakarta dapat memandang ke luar. Dari jendela ini aroma seni budaya Yogyakarta, sebagai proses maupun hasil karya, meruap ke lingkungan yang luas dan semakin meluas. Dan sebaliknya, angin segar seni budaya dari luar Provinsi DIY serta mancanegara berembus masuk untuk diserap sehingga memperkaya acuan, pengalaman, dan wawasan masyarakat luas serta komunitas seni budaya di Yogyakarta. Dari Taman Budaya, suara-suara dari ‘rumah seni budaya dasar’ bernama Yogyakarta dipancarkan sebagai sumbangan kreatif bagi masyarakat nasional. Sementara itu, suara-suara dari luar pun dipersilakan ikut mengisi atmosfer Yogyakarta.

Taman Budaya Yogyakarta mengemban tugas dalam mengembangkan, mengolah, mendokumentasikan, memajang hasil maupun proses seni budaya dan menyebarkan informasi tentangnya. Taman Budaya Yogyakarta memproduksi kegiatan seni budaya dengan melibatkan para pelaku kesenian dan penyangga kebudayaan dalam masyarakat. Taman Budaya Yogyakarta menjembatani pertemuan antara seniman kreatif dengan masyarakat luas, dan menjadi wadah pengembangan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kekayaan budaya.

Taman Budaya Yogyakarta terus berupaya meningkatkan diri sebagai oasis pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat. Dengan demikian, Taman Budaya Yogyakarta pun memberikan sumbangan strategis bagi pariwisata yang merupakan sektor andalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.